内容提要:民国时期,在中国的佛教僧人中偶有出现一个话题,即“中国是否有真正的僧伽”。弘一大师基本上认定,南宋以后,戒体传承断绝,中国没有真正的僧人。太虚大师则认为,中国一直以来有真正的僧伽。在笔者看来,中国的传戒传统一直未断,戒体传承一直未断,中国一直有真正的僧伽。

关键词:太虚大师 弘一大师 僧伽 比丘戒传承 戒体

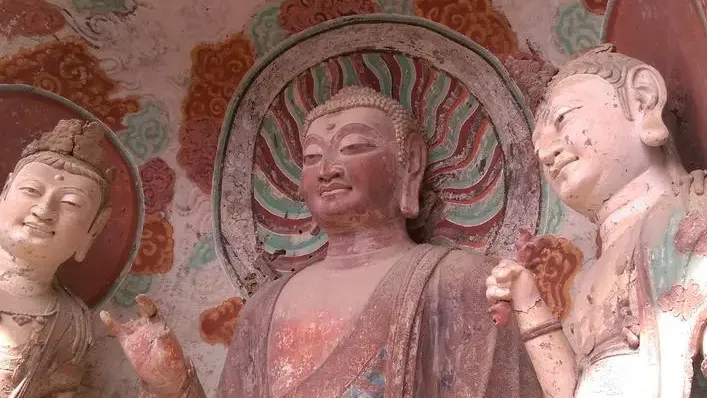

佛教流传于世,依靠住持三宝。住持三宝中展现活力布教的是僧宝。中国佛教传至近代,虽然较于唐宋时期是衰微的,但是,一般来说,也不会说中国没有僧伽。毕竟,有很大数量的出家人。此中还涉及一个问题,就是,即使有出家形象的僧伽,不一定有真正的僧伽。僧人区别于非僧人是因为他或她受持了出家戒,具有出家戒的戒体,若无戒体的僧人不能算是真正的僧人。所以,“近代之中国是否有真正的僧伽”,这依然是可以讨论的问题。

特别关注这一问题的是弘一大师,他基本认为,近代之中国没有真正的僧伽。就连外国的僧人——斯里兰卡的纳啰达比丘最初也认为中国已经没有真正的僧伽了。若此,这在中国佛教中是一个严重的问题。因为没有真正的僧伽,也可以说是,基本没有了佛教。但太虚大师是持“中国有真正的僧伽”说。这些大师的观念之差异,应值得进一步讨论。

一、僧种断绝说在古代中国

佛教中有末法说。末法,即佛法的衰微时期。此时期出现僧人不持戒律的现象。中国佛教里有一个特别的宗派——三阶教,此教主张,在隋代时当末法,处为秽土,人则戒见俱破。《三阶教残卷》卷16云:“一切第三阶佛法内,唯有‘一切行坏体坏、戒见俱破、颠倒一切’一种众生。”三阶教指出了我们所处的时代是末法时代和修行者普遍破戒的情况。在中国佛教中,这些主张是特异的。

值得注意的事情是,明代的蕅益大师先退为三皈依人,再修占察法重新获得比丘戒。蕅益大师博通律学和天台宗教义,却自谓“烦恼习强,躬行多玷,故誓不为和尚”。三十五岁时,他再三翻阅律藏,深切地知道时弊多端,不忍心随着风气淆讹,侵蚀如来正法。因拈得菩萨沙弥阄,便退为菩萨沙弥。四十六岁时,他自我反省,觉得惭愧,便舍弃菩萨沙弥所有净戒,退为但三归依人。从此他勤礼千佛、万佛和行占察行法,终于在第二年(四十七岁)元旦获清净轮相,得比丘戒。占察行法出自《占察善恶业报经》,此经卷1载:

复次,未来世诸众生等,欲求出家,及已出家,若不能得善好戒师,及清净僧众,其心疑惑,不得如法受于禁戒者,但能学发无上道心,亦令身口意得清净已。其未出家者,应当剃发,被服法衣,如上立愿,自誓而受菩萨律仪三种戒聚,则名具获波罗提木叉出家之戒,名为比丘、比丘尼。即应推求声闻律藏,及菩萨所习摩德勒伽藏,受持读诵,观察修行。若虽出家,而其年未满二十者,应当先誓愿受十根本戒,及受沙弥、沙弥尼所有别戒。既受戒已,亦名沙弥、沙弥尼。即应亲近供养给侍先旧出家,学大乘心,具受戒者,求为依止之师,请问教戒,修行威仪,如沙弥、沙弥尼法。若不能值如是之人,唯当亲近菩萨所修摩德勒伽藏,读诵思惟,观察修行,慇懃供养佛法僧宝。若沙弥尼年已十八者,亦当自誓受毘尼藏中式叉摩那六戒之法,及遍学比丘尼一切戒聚。其年若满二十时,乃可如上总受菩萨三种戒聚。然后得名比丘尼。若彼众生,虽学忏悔,不能至心,不获善相者,设作受相,不名得戒。

按照此经的说法,在不具备善好戒师传戒的情况下,修行者可以自誓而受菩萨三聚净戒(其中的摄律仪戒包含沙弥戒、沙弥尼戒、比丘戒、比丘尼戒),但要获得善相,才算是得戒。善相,即清净相,也被称为“清净轮相”,就是以身口意三轮三掷,都是纯善的,名为得清净相。如《占察善恶业报经》卷1载:“若欲知得清净相者,从始修行过七日后,应当日日于晨朝旦,以第二轮相具安手中,频三掷之。若身口意皆纯善者,名得清净。”弘一大师曾指出:“以身口意三轮三掷,皆纯善者,即名得清净相。”

藕益大师还指出,末世如果要得净戒,除了占察轮相之法,没有其它的方法。从此来看,可以理解为,他并不认为他在之前的受戒仪式上从律师处获得过戒体,或者说他之前获得的戒体之作用是羸弱的,而他最后修占察行法所获得的才是真正的清净戒体。藕益大师的观念为弘一大师所重视。

在中国古代佛教历史中,有经历过多次灭法令佛教衰微,如三武一宗灭佛,也偶有僧人不严格持戒的记载,如唐玄宗曾针对僧人不守戒律的现象而颁布《禁僧道不守戒律诏》:

缁黄二法,殊途一致,道存仁济,业尚清虚。迩闻道僧,不守戒律。或公讼私竞,或饮酒食肉,非处行宿,出入市廛,罔避嫌疑,莫遵本教。有一尘累,深坏法门。宜令州县官严加捉搦禁止。

但总体而言,大家还是认为中国是一直有真正的僧伽的,僧种没有断绝。

二、近代佛教大师的论述

民国佛教呈现复兴的态势。复兴律宗的代表人物是弘一大师。关于“中国是否有真正的僧伽”之问题,近代佛教大师讨论得并不多。弘一大师是从律学方面论述最多的,所以本节最先讨论他的观点。因为斯里兰卡比丘纳啰达的询问,太虚大师也回应了这个问题,本节第二部分将讨论他的观点。虚云老和尚是近代的佛教泰斗,虽重在禅宗,却也通教通律,他的相关说法应该值得重视。虽然虚云老和尚较弘一大师、太虚大师年长,因为他的语录中只是较少地谈到了与本论文相关的问题,所以将他的观点放在本节第三部分来谈。

(一)弘一大师的观点

弘一大师专修南山律宗,在律学方面造诣颇深,对于律学中的问题,有一番自己的见解。大体而言,弘一大师不认为民国年间的中国有真正的僧伽。他说:“从南宋迄今六七百年来,或可谓僧种断绝了!”他认为,南宋以来,僧种基本上就断绝了。弘一大师在下判断时,使用了“或可谓”,根据他的语气,似乎南宋以来僧种也不是百分之百断绝。至于还保留有哪些僧种,其著作中未见谈及。我们说,“他认为,南宋以来,僧种‘基本上’就断绝了”,应该符合他的意思。

“南宋以来,僧种断绝”,也就是说,南宋之后,僧人们没有戒体,僧人不能称为真正的僧人;从受戒而得戒体的传承断了。戒体是需要经过受戒仪式,从具足戒体的律师处传承而得,如果律师不具足戒体,从他受戒也就无法获得戒体。所以,民国时期再传戒,戒子们也不会得到戒体。他说:“沙弥戒及比丘戒是不能得的。”“我们生此末法时代,沙弥戒与比丘戒皆是不能得的,原因甚多甚多!”他还说:

以平常人眼光看起来,以为中国僧众很多,大有达至几百万之概;据实而论,这几百万中,要找出一个真比丘,怕也是不容易的事!如此怎样能受沙弥比丘戒呢?既没有能授戒的人,如何会得戒呢?

他自认为他决定未得沙弥戒和比丘戒。“就我自己而论,对于菩萨戒是有名无实。沙弥戒及比丘戒决定未得。即以五戒而言,亦不敢说完全,止可谓为‘出家多分优婆塞’而已——这是实话。”据弘一大师的了解,南宋以后至清中期,唐宋等古代的律学撰述难以见到,而且律学撰述不多。他这样概述南宋以后律学衰弱的状况:

南宋后禅宗益盛,律学更无人过问,所有唐宋诸家的律学撰述数千卷悉皆散失;迨至清初,惟存《南山随机羯磨》一卷,如是观之,大足令人兴叹不已!明末清初有益、见月诸大师等欲重兴律宗,但最可憾者,是唐宋古书不得见。当时益大师著述有《毗尼事义集要》,初讲时人数已不多,以后更少;结果成绩颓然。见月律师弘律颇有成绩,撰述甚多,有解《随机羯磨》者,毗尼作持,与南山颇有不同之处,因不得见南山著作故!此外尚有最负盛名的《传戒正范》一部,从明末至今,传戒之书独此一部,传戒尚存之一线曙光,惟赖此书;虽与南山之作未能尽合,然其功甚大,不可轻视;但近代受戒仪轨,又依此稍有增减,亦不是见月律师传戒正范之本来面目了。

南宋至清七百余年,关于唐宋诸家律学撰述,可谓无存;清光绪末年乃自日本请还唐宋诸家律书之一部分,近十余年间,在天津已刊者数百卷。此外续藏经中所收尚未另刊者,犹有数百卷。

此中说,传戒尚存的一线曙光,惟赖《传戒正范》。弘一大师将传戒活动是否存在或是否如法,系于传戒仪轨书。传戒仪轨书少,或可意味着传戒活动不活跃或是不如法,但是否还存在着大量不依赖于传戒仪轨书的传戒活动呢?

按照《四分律删补随机羯磨》,要想通过受戒而得戒,须要满足六个条件,缺一不可。六个条件如下:

┌一结界成就(作法界)

├二有能秉法僧(真实比丘)

┼三僧数满足(十人、五人,戒净解明)

├四界内尽集和合(非别众)

├五有羯磨教法(如法诵作)

└六资缘具足(三衣及钵)

弘一大师认为,在民国时期,这些条件都不具备,所以戒子们是无法得戒的。授沙弥戒,在戒师授戒之前,应在僧中作单白羯磨;所以前五个条件和授比丘戒是一样的,也应判为不得沙弥戒。在笔者看来,这六个条件并非难以具足。弘一大师的要求似乎过于严苛。

弘一大师特别关注南宋以来的传戒仪轨和律法中得戒的条件,或许,南宋以来不规范的传戒活动使他觉得受戒者无法得到戒体,进而导致戒体传承中断。他曾说,“像季(像法的末期)已来”,“羯磨结界,罕有行者”。

他如此明确地说我们无法得到沙弥戒的戒体、比丘戒的戒体,是因为担心戒子们在受戒仪式后,妄语称自己为沙弥或比丘,由此招致罪报。因为在他看来,戒子们不可能获得戒体,也就不是真正的沙弥或比丘。他这样说:

老实不客气地,必须要说明受戒真相,恐怕诸位出戒堂后,妄自称为沙弥或比丘,致招重罪,那是不得了的事情!我有种比方,譬如:泉州这地方有司令官等,不识相的老百姓亦自称我是司令官,如司令官等听到,定遭不良结果,说不定有枪毙之危险!未得沙弥比丘戒者,妄自称为沙弥或比丘,必定遭恶报,亦就是这个道理。我为着良心的驱使,所以要对诸位说老实话。

即使不得戒,修行者也应该受戒,得“比丘”之虚名,这是为了方便学出家戒,修行进步,因为白衣的身份不适合学习出家戒。没有比丘之名而学出家戒,会被居士讥谤。“以现在人情习惯看起来,我总劝诸位受戒,挂个虚名,受后俾可学律;不然,定招他人诽谤之虞;这样的说,诸位定必明了吧。”弘一大师还说:

我想诸位听到这话,心中一定十分扫兴;或以为既不得戒,我们白吃辛苦,不如早些回去好,何必在此辛辛苦苦做这种极无意味的事情呢?但如此怀疑是大不对的:我劝诸位应好好地、镇静地在此受沙弥戒比丘戒才是!虽不得戒,亦能种植善根,兼学种种威仪,岂不是好;又若想将来学律,必先挂名受沙弥比丘戒,否则以白衣学律,必受他人讥评:所以你们在这儿发心受沙弥比丘戒是很好的!

关于比丘尼戒,弘一大师指出:“依据佛制,比丘尼戒要重复受两次;先依尼僧授本法,后请大僧正授,但正得戒时,是在大僧正授时;此法南宋以后已不能实行了。”授比丘尼戒分两步,即先在尼僧边授本法,然后在大僧边授戒法。完成这两步,才算得戒。但这样的做法,在南宋以后就不实行了。这是否导致沙弥尼无法获得比丘尼戒体呢?是不是比丘尼戒的传承和比丘戒的传承一样,在南宋以后就断了呢?弘一大师没有进一步说明。从理论上来说,如果比丘戒传承断了,依大僧而得戒的比丘尼戒传承也就中断。

对于“中国没有真正僧人”的问题,弘一大师提出了解决方案:

更进一层说,诸位中若有人真欲绍隆僧种,必须求得沙弥比丘戒者,亦有一种特别的方法;即是如藕益大师礼占察忏仪,求得清净轮相,即可得沙弥比丘戒;除此以外,无有办法。故益大师云:“末世欲得净戒,舍此占察轮相之法,更无别途。”因为得清净轮相之后,即可自誓总受菩萨戒而沙弥比丘戒皆包括在内,以后即可称为菩萨比丘。礼占察忏得清净轮相,虽是极不容易的事,倘诸位中有真发大心者,亦可奋力进行,这是我最希望你们的。

方案就是效仿藕益大师修占察忏仪,求得清净轮相后,自誓总受得菩萨戒,而菩萨戒包括了沙弥戒和比丘戒,由此获得沙弥戒体或比丘戒体。这个办法是解决“受戒不得戒体”问题的根本办法。

如果戒子在受戒后,无法获得戒体,即不是真正的比丘,如何可以学习比丘戒呢?是否有教证呢?弘一大师回答如下:

若欲觅求律中有制未得戒者必须学比丘律之明文,乃不可能之事;但可引文以证非比丘而学比丘律无有贼住之过失。又可引文以证已受比丘戒而不如法不得戒之白衣,虽在僧中闻正式作羯磨者亦不成贼住;依此义判:已受而不如法不得戒之白衣,或亦可以学比丘律。即在僧中闻正式作羯磨者,亦似无大碍也。

想要找到律中说“未得戒的修行者必须学比丘戒”的明文是无法做到的,但可以在律中找到“不是比丘者学习比丘戒也不会犯贼住之过失”的依据,还可以找到律文证明“已经受比丘戒而不如法不得戒的居士,虽然在僧中闻听正式作羯磨,也不犯贼住。”由此可知,已经受比丘戒而不如法不得戒的居士,也可以学习比丘戒。说非比丘者学习比丘律没有贼住的过失,其律典依据如下:

灵芝律师《资持记》云:“问:私习秉唱,未具忽闻;及未受前,曾披经律,因读羯磨了知言义,成障戒否(即贼住)?答:准前后文,并论僧中正作,诈窃成障。安有读文而成障戒。”古来高僧,多有在俗先披大藏。今时信士,多亦如之;若皆障戒,无乃太急。学者详之。又《羯磨》云:“二者,有人不得满数应诃;谓若欲受大戒人。”灵芝律师《济缘记》释云:“谓沙弥受戒,或曾披律,或复重来,晓达如非。旁无诃者,所为不轻,听自诃止。”曾披律者,既可求受大戒,足证无有贼住过矣。

依据灵芝律师的说法,弘一大师认为,居士是可以阅读出家戒律的。因为古来的高僧很多都是在作为居士时就披阅大藏经,大藏经就包含着律藏;民国时的很多居士也是如此。曾经披阅过律典的人可求受比丘戒,由此可以证明非比丘者学习比丘律是不存在贼住的过咎的。

已受比丘戒而不如法不得戒的白衣即使在僧中闻听正式作羯磨是不会犯贼住过的,因为这样的白衣没有诈窃心,是“好白衣”的缘故。弘一大师还引道宣律师的律疏以证明:

《羯磨》云:“三者,不得满数不得诃者,......白衣......。”南山律祖疏云:“前十三难,有过障戒。此好白衣,受十具戒,虽并心净,不妨加法参差不成,仍本名故。”今案:我等已受戒而不如法不得戒者,即属此类;虽于僧中闻作羯磨,亦仅判为不得满数不得诃。决不云成贼住难,以无诈窃心故,而云此好白衣也。

随之而来的问题是:已受比丘戒而不得戒的白衣,如果闻听僧中正式作羯磨而没有贼住的过失,为什么说戒羯磨时要遣出沙弥呢?弘一大师回答:“灵芝律师《资持记》云:‘说戒遣未具者,恐生轻易,不论障戒;且如大尼亦遣,岂虑障戒耶?’”比丘说戒时会将未受具足戒的沙弥遣出,是因为担心沙弥轻慢,遣出他们则令他们生起尊重比丘戒和比丘之心,不是因为会遮障他们得具足戒而遣出他们。比丘说戒时也会遣出比丘尼,自然不是因为会障碍她们得具足戒而遣出她们,因为她们已经受具足戒。所以,说戒羯磨时遣出沙弥,与“已受比丘戒而不如法不得戒的白衣在僧中闻听正式作羯磨是否会犯贼住过”无关。

既然不得沙弥、比丘戒,那么是不是不堪为人世福田,虚消信施,罪果难逃呢?基于道宣律师、灵芝律师的论述,弘一大师认为,即使是优婆塞,但是是为了解脱而出家,也是人世福田。弘一大师述云:

南山律祖《行事钞》云:“《善见》:檀越请比丘,沙弥虽未受具,亦入比丘数。《涅槃》:乃至未受十戒亦得受请。”灵芝律师《资持记》释云:“论约法同(沙弥),经听形同(出家优婆塞);无非皆为解脱出家,即堪受供。”故知不为解脱出家,虽是比丘,亦应云虚消信施。若为解脱出家,虽优婆塞,亦堪为人世福田。

僧前受戒,虽不得戒,但佛法延续,需要有出家相的僧人,所以即使不得戒,也不可中断传戒活动。还有,即使不得戒,亦方便学习比丘律。总之,不可中断传戒活动。弘一大师把一般的传戒活动看成是不得已的维持过渡时代之现状的办法,根本的解决办法是通过占察法而获得戒体。

(二)太虚大师的观点

锡兰(今斯里兰卡)的纳啰达比丘来访中国,作为僧人,自然关心僧团的事情。其中,他比较关心的问题是“中国是否有真正的僧伽”。按照他的了解,中国是没有真正的僧伽的。至于他如何得出这样的认识,已经难以考证。他似乎有将斯里兰卡比丘戒的传承传到中国的想法。我们知道,斯里兰卡的比丘戒传承曾经中断,斯里兰卡僧人不得不从缅甸和泰国的比丘僧受戒,恢复斯里兰卡的比丘戒传承。对于他提出的问题,太虚大师——中国佛教领袖、佛教改革派大师回答了两点:

第一,中国的受戒(比丘戒、比丘尼戒)仪式有其古来的印度的传承。曹魏嘉平年,始有昙摩迦罗开坛传戒,此为我国依律传戒之始。比丘尼戒的传承是到印度迎请比丘尼来传戒。比丘戒和比丘尼戒的传承一直延续至今而未断。这个观点与弘一大师的观点不同。太虚大师这样说:

吾们传受戒律之历史,极光荣且丰富。自曹魏嘉平年,已有昙摩迦罗──法时阿罗汉来洛阳举行开坛传戒,此为吾国正式受戒之始,乃信而可考者也。为中国比丘尼受戒,且专派人到印度迎二十位比丘尼来中国传戒;在途中死了几位。今各律寺传戒之仪式,仍有极隆重者,犹见昔日之系统传承未紊,此其一。

太虚大师说中国的比丘尼戒传承来自印度,但我们知道,一般来说,中国的比丘尼戒是在公元五世纪中期,由狮子国(斯里兰卡)铁萨罗带领的比丘尼众传来,开启了我国女众出家如法从二部僧授戒的先河。这在太虚大师后来在斯里兰卡的讲话中也能体现出来。《论中锡女界的关系》记载:

方才听到关于比丘尼到中国去的历史,非常的欢喜!

中国佛教史上,也请有外国比丘尼传戒的记载,最初是去了少数人,继有第二次、第三次去,才够传戒的额数。锡兰的比丘尼戒,是由阿育王的妹尼传入的;而中国比丘尼戒,又由锡兰传去;因此、中锡两国的妇女友谊,格外古远了。

第二,从实际情况看,民国时,中国存在持比丘戒清净的比丘僧。“中国今日个人持清净比丘戒者,如过午不食等,仍大有人在,不过服装与锡兰不同耳,此其二。”说没有清净的僧人,用于日本更为合适,因为日本的僧人很少受比丘戒而且娶妻子,绝大多数日本僧人实际是居士。“若以此语──无僧──施之于今日之日本,则颇恰当,因日本之僧侣鲜受比丘戒且多娶妻故耳。”

太虚大师反对从锡兰传承比丘戒而重建中国的僧伽。中国的僧伽固然现状混杂,但并不是没有真正的清净的僧伽,所以,整理僧伽即可,不须重建。“因吾国有僧伽而后可言整理,否则,直云向锡兰接续过来,另外重行建立中国之僧伽矣。吾所言欲师知吾国非无比丘僧伽,乃至现在仍有也。”

纳啰达比丘和太虚大师的交谈中,还谈及“中国持律僧不能参加锡兰持律僧”的问题。 纳啰达比丘认为,即使像苏州灵严山(即灵岩山)的僧人持戒比其它地方严格、清净,但也不能参加锡兰持律僧伽。似乎他并不完全认可中国有清净的僧人。他说:“个人以为有差别,如苏州灵严山僧,虽较中国他处僧严净,但不能以之参加锡兰僧伽之律仪。”太虚大师说,中国持律僧不能参加锡兰持律僧,只是因为中国的僧人和锡兰的僧人所处的部派不同,所以不宜同住,而非其它原因。“但在印度往日,亦有诸部派之别。传来中国者亦有多派,中国持律僧不能参加锡兰持律僧,亦仅如此部僧不能与彼部僧同住耳。”可见,太虚大师对中国佛教戒律的传承是有信心的。推崇中国佛学,是太虚大师一贯的作风。

(三)虚云老和尚的观点

虚云老和尚是禅宗耆宿,肩挑禅宗五家法脉,恢复禅宗古代道场,兴复禅宗。他所传虽是禅宗,但亦重视律学。他说:“现在的佛法比较盛行的是净土与禅宗,但一般僧众都忽略戒律,这是不合理的。因为佛法的根本要义,乃是戒、定、慧三学,如鼎三足,缺一不可。这是我们每个学佛的人特别注意的。”他始终强调戒是佛法的根本。虚云老和尚并没有特别关注“中国佛教有没有真正的僧伽”这个问题。“中国有真正的僧伽”,似乎是不言自明的。他严守毗尼,主持创办鼓山戒律学院,多次启坛传授三坛大戒,并如法传戒。他严厉地批评了滥传戒法的现象:

虚云生平,本最不满于滥设戒坛。滥传戒法者,每见有些传戒之处,形同买卖,不问坛场和尚及阿阇黎等是否如法,三数日甚或一日便毕三坛。四处卖牒,美其名曰寄戒,不知律仪为何。

虚云老和尚强调,虽然菩萨戒可以在佛菩萨形像前自誓受戒,但是出家的比丘戒、比丘尼戒必须在十位出家师前受。“比丘在僧中礼请十师,白四羯磨,领受二百五十戒。比丘尼受三百四十八戒。是为僧戒。以声闻未能忘我故,须有十师证明。”其传戒理念是“按照律制而行”,而不是开缘让戒子们随意在佛菩萨形像前自誓受具足戒。

在传戒时,为了让戒子们获得戒体,他多次开示了戒体的涵义。戒体为防非法止恶事的功能。“戒体者,当受戒时,领纳戒法于心胸,于身内即生一种戒体。此体虽非凡夫可以见闻,然一生之中恒常相续,有防非止恶之功能,是名戒体。”一九五五年云居山戒期开示中,他还谈及了三品戒体,发心不同、缘境不同,所获得的戒体的品位不同。他的开示如下:

戒体的优劣,在于受戒时发心的高下。故求戒者,当先明白发心。发心分下、中、上三品:

(一)下品心,于正受戒时,以智狭劣,誓愿不广,或心散乱,缘境不周,但得戒相守持,无克发体功用,是为下品心,即得下品戒;

(二)中品心,于正受戒时,心缘一切情非情境,但于所缘境上,仅能分断诸恶,分修众善,唯欲自脱生死,全无度生誓愿,是为中品心,即得中品戒;

(三)上品心,于正受戒时,心心相续,见境明净,遍缘法界一切情非情境,于此境上,能发决定大誓愿,愿断一切恶,愿修一切善,愿度一切众生,是为上品心,即得上品戒。所以要得上品戒,当发上品心。

又当受戒前,应先究心缘境之宽狭,然后才可以立志高远,见相明白。若不预先深究,法相尚且虚浮,怎能得受上品戒?若或戒全不发,则虚受费功,徒劳一世。大须留意!

三品戒之缘境与发心的差异如下表所示:

三品心 | 缘境之宽狭 | 发心 | 三品戒 |

下品心 | 缘境不周 | 誓愿不广 | 下品戒 |

中品心 | 缘一切情非情境 | 仅能分断诸恶,分修众善,唯欲自脱生死,全无度生誓愿, | 中品戒 |

上品心 | 遍缘法界一切情非情境 | 发决定大誓愿,愿断一切恶,愿修一切善,愿度一切众生。 | 上品戒 |

在虚云老和尚主持的如法的传戒活动中,笔者相信,戒子们是能获得戒体的。传戒不应该是律宗之律师的专属,律宗之外的高僧如禅宗、天台宗人等亦可传戒,他们也是令戒体传承不断的纽带。

值得提及的是记载于《虚云老和尚年谱》中的一件奇事——徐女纳受戒体、黑龙受幽冥戒。有江西南昌徐氏女从十几岁开始被黑龙精怪附体,常加恼乱,后为躲避此怪出家,法名演慧,号道勤。但无法阻止此怪物往来。后听闻虚云老和尚道德行持,便来南华寺求戒。得具足戒后,黑龙告诉徐氏女说:“你如今已得戒体,我已经奈何不了你了。从今以后,我每天都跟着你,等待你犯戒的漏隙,再趁虚附入你的身体。或者你为我向虚云老和尚乞戒,令我修行正法。”于是徐氏女便跪请老和尚为黑龙授幽冥戒。从此黑龙之祸患绝迹。这个关于戒体传递的证据,虽然不一定被多数的研究所接受。但就佛教本位而言,这样的事情可视为真实。

三、“传戒之传承是否中断”之问题

按照弘一大师的理解,南宋以后就没有真正的僧人。元明时,律学虽不振,但当我们去查阅元明的律学情况,还是发现不少习律或传戒的大德,严格的传戒活动并没有完全中断,所以,中国的戒体传承没有断绝。在僧传中有记载的元代的习律或传戒的大德有:相叡、性澄、妙文、光教、德谦、惠汶、弘济、瑞仙、慧印、省悟等。试举律师三位:光教律师十五岁薙染为僧,后从大德温公学四分律,曾刺血写经,以彰重法,被赐辽世金书戒本,很多僧俗从他受戒;惠汶律师驱乌之岁出家,持比丘戒“大节不亏而细行必谨”,升坛授戒四十余会;省悟律师曾担任过演忠律寺的住持,著有《律苑事规》十卷,此书卷二大多是关于出家受戒的内容,如落发仪、受具戒策发仪、受十戒仪、上坛仪(附加衣说净)等。元代国家组织的有律师参与的活动有:元世祖曾召集一场关于释道的辩论,参与的佛教高僧有十七位,其中一位是大都仰山寺律主相叡;至元二十五年(1288年)正月,江淮释教都总统杨琏真佳集江南教禅律三宗诸山到燕京问法;延祐三年(1316年),仁宗设水陆大会于金山,命江南教禅律三宗诸师说法。在元代,有不少严格的传戒活动,如宁波开元寺传戒时,“其戒坛精严肃静,过者莫不悚息,间遇度僧必一往阅之,见其结跏藉草,持悕畏想,口诵加护不绝。”有清净的律师,有如法的传戒活动,受具者就能够纳受戒体,令戒体代代相传。

明代或许是对戒律传承冲击最为严重的朝代,有记载说明代政府曾禁止开坛传戒50年。即使如此,我们也要注意到,未得到官方准许的“秘密”的传戒活动并没有完全中断,以致明世宗下达令禁设坛达三次。开禁后,传戒活动很快正常化。明代,弘扬律学著名的僧人有如馨、寂光、法藏、元贤、袾宏、智旭、弘赞等。如法传戒,是戒体传续不断的保证,也是佛教延续的保证,自从出家戒的传承在中国确立后,每一个时代的识达的僧人应该都会关心这一问题,促成如法传戒,使得传戒传承不断。

传戒,并不一定需要著名的或详细完备的受戒仪轨书,即使是简要的受戒仪轨或由律师口述受戒仪轨,也能令受戒活动完成,戒子们得戒。不应该因为发现受戒仪轨书籍少,而怀疑或认为受戒活动无法完成。传戒,不一定得由著名的律师传戒,普通的僧人如果能清净持戒,就可以授戒,应该有很多不知名的僧人的传戒活动没有被文献记载下来。总之,很难说“南宋以来,僧种断绝”。

此外,退一步说,即使传戒的律师不清净,从之受戒的戒子们不知他不清净,戒子们也会得戒。道宣《四分律删繁补阙行事钞》卷1载:“《四分》云:弟子知和尚犯戒,知不应如是人边受,亦知虽受不得戒;如此具知,则不成受;反上成也。余之九师,律无正文,准可知也。”元照《四分律行事钞资持记》卷1亦有:

即受戒法中,有从破戒和尚受戒,后生疑问佛,佛为决之;生疑有四,故成四句。一问汝知和尚破戒不?答:不知。佛言得戒。二问汝知彼破戒不?答:知;复问汝知不合从此人受不?答:不知。佛言得戒。三问汝知彼破戒不?答:知;复问汝知不合从彼受不?答:知;又问汝知从此人受不得不?答:不知。佛言得戒。四问如上三句,并答知。佛言不得。

虽从破戒和尚受戒,但不知道和尚破戒,佛说得戒。虽从破戒和尚受戒,而且知道和尚破戒,但不知道不合从此和尚受戒,佛说得戒。虽从破戒和尚受戒,而且知道和尚破戒、不合从此和尚受戒,但不知道从此和尚受戒不得戒,佛说得戒。

四、结语

近代佛教大师中关注“中国是否有真正僧伽”之问题的并不多,只有弘一大师和太虚大师有比较多的讨论。弘一大师认为,南宋以后,如法的传戒传统就中断了;民国年间没有真正的僧伽。而太虚大师认为,中国的传戒传统一直没有中断,中国有真正的僧伽。他们的观点不同,但未见他们交流彼此的观点。未见虚云老和尚提过中国的传戒传统中断的问题,他是相信中国传戒传统的传承。

在笔者看来,中国传戒的传统从古至今从未中断。当戒子们受戒后,内心会具有防非止恶的功能,这就应该是戒体的作用,由此可知,戒子们是获得戒体的。如果我们认为传戒的传承中断,孤疑是否能得到戒体,反而障碍我们获得戒体。我们应该像太虚大师那样,自信我们中国古代传来的传戒传统。

笔者认为,弘一大师过于偏依南山律宗中的戒体的传承,但其实对于其它宗派如禅宗僧人的传戒,亦应该给予更多的认可。南宋以后,在各宗中,禅宗僧人的人数依然是最大的。禅宗僧人的传戒实则将戒体传续了下来,禅宗僧人传戒是戒律在中国流传的一大样态。

如前文所述,中国佛教史上有一个获得戒体的特例,即藕益大师不是通过一般的传戒仪式获得戒体,而是通过修习占察法门而获得清净的比丘戒体。弘一大师将其视为当今获得戒体的方法,根本解决僧伽不具足戒体的办法。佛陀照见了后世弟子有怀疑是否能获得清净戒体的情况,所以开显了像占察法这样的方便。我们还发现,《楞严经》中也开示了获得戒体的“特殊”方法,或读或诵楞严咒等,就可得戒。此经载:“是善男子若读若诵、若书若写、若带若藏、诸色供养,劫劫不生贫穷下贱不可乐处。……是故能令破戒之人戒根清净,未得戒者令其得戒。”这个方法比起占察法要易行得多。

有的戒子如果信奉南传佛教、藏传佛教的传戒传统,亦可从彼处受戒。中国佛教的各大宗派传承都是大乘佛教,出家的别解脱戒只是大乘佛教三聚净戒的“摄律仪戒”部分,至于这一部分别解脱戒属于哪一个部派其实并不是那么重要,这些部派的戒律与中国的大乘佛教是兼容的。如同四分律一样,这些部派的戒律也能成为中国化的、大乘化的戒律。在古代印度,部派众多,修行者从一个部派转到另一个部派,纳受另一个部派的戒条,此是正常现象。在今天,转向并领受另一部派的戒律,也不应该受到批判。在古代中国,也曾经流行过不同部派的戒律传承。近代,太虚大师看到斯里兰卡已经没有比丘尼戒的传承,他提出可将中国的比丘尼戒传承传回斯里兰卡。

“僧种断绝”,是一个沉重的问题,应该可以将它合理而又简易地解决。

参考文献:

菩提灯译:《占察善恶业报经》,《大正藏》第17册。

般剌蜜谛译:《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》,《大正藏》第19册。

道宣:《四分律删繁补阙行事钞》,《大正藏》第40册。

元照:《四分律行事钞资持记》,《大正藏》第40册。

虚云和尚:《虚云和尚全集》第1卷,中州古籍出版社,2009年。

太虚大师:《中国是否有僧伽问题之辩论》,《太虚大师全书》第27册。

弘一大师:《弘一大师法汇》,香港名人出版社,2013年。

王建光:《中国律宗通史》,凤凰出版社,2008年。