内容摘要:本文梳理了印顺法师如何从宗于三论宗到中观应成派的观念转变和他对三论宗融贯真常思想的论述。按照印顺法师的研究,三论宗不是纯粹的性空学派,它实是以真常论为根基。这一结论反显了当代不少三论宗研究的误区。

关键词:三论宗 中观应成派 不空 龙树 印顺

近些年,逐渐出现了一些关于中国三论宗的研究。在定位三论宗思想方面,其中的很多研究基本都是把吉藏的思想最终归结到“无自性空”、“毕竟空”,由此认为三论宗义与龙树的中观学相一致,或由此认为三论宗的思想与中观应成派的思想基本一致。其实,这些研究忽视或误判了吉藏对如来藏不空观的融贯。笔者认为吉藏是接受如来藏不空观的,这与中观应成派对如来藏不空观的态度不同。其实,近当代的印顺法师就已经注意到了吉藏对如来藏真常思想的融贯,他的关于这方面的讨论被我们忽略了。

一、观念从三论宗转到中观应成派

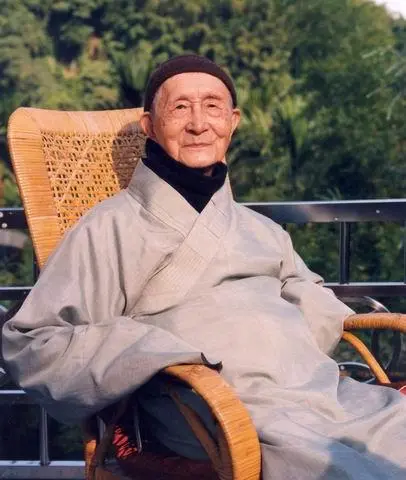

印顺法师,俗姓张,名鹿芹,1906年生于浙江海宁。1925年,20岁的张鹿芹读冯梦祯的《庄子序》:“然则庄文郭注,其佛法之先驱耶!”引起了探究佛法的兴趣。此后,于商务印书馆购得《成唯识论学记》、《相宗纲要》、《三论宗纲要》等书。又从其他的刻经处,购到《三论玄义》和三论的吉藏注疏。对于唯识与三论思想,觉得不容易了解,但佛法(唯识与三论)的高深,使他向往不已。

1930年,25岁的张鹿芹于普陀山福泉庵礼上清下念老和尚为师,落发出家,法名印顺,号盛正。1931年,至厦门南普陀寺闽南佛学院学习。1932年,受大醒法师之命为同班同学讲《十二门论》。数月后,于初秋之际,往佛顶山慧济寺的阅藏楼阅读藏经,白天阅读,晚上研究三论与唯识。1934,为了阅览三论宗之章疏,到武昌佛学院(世界佛学苑图书馆)。在武昌佛学院半年,读完了三论宗的章疏。研究论文方面,以三论宗(中观学)为主,写出了《三论宗传承考》、《清辩与护法》。同一年,印顺法师去栖霞山瞻礼三论宗的古道场。1936年,武昌佛学院开办研究班,印顺法师受太虚大师之命,到武昌佛学院指导三论的研究。

1938年7月,武汉战争情势日趋紧张,印顺法师经宜昌而辗转到了重庆。抵达重庆第二天即去到北碚缙云山的汉藏教理院。在汉藏教理院期间,法尊法师应印顺法师的请求,翻译了龙树的《七十空性论》。对于龙树的空义,印顺法师与法尊法师常作法义探讨,假设问题以引起法尊法师的见解。如此的论辩,使印顺法师有了更多与更深的理解,从此不再重视汉传佛教的三论宗。因为他断定三论宗受到了老庄过多的影响。“深受老庄影响的中国空宗——三论宗,我对他不再重视。”与其说此时印顺法师更深地掌握了龙树的空义,不如说他的中观观念转变成了中观应成派的。印顺法师基本接受了法尊法师从西藏传承过来的中观应成派的观点。法尊法师是中观应成派的传译者,早在1936年,他就已经译出了宗喀巴大师的《辨了不了义善说藏论》。印顺法师“舍弃”三论宗还有一个重要原因是,三论宗不是纯粹的中观学派,它融合了真常思想,而中观应成派的见解则更为纯粹。

固然,印顺法师从未说过他宗于中观应成派的宗见,他曾说他自己是不属于任何宗派的。“有人说我是三论宗,是空宗,而不知我只是佛弟子,是不属于任何宗派的。”他甚至说:“不是月称应成派的传人。”但据笔者的认识,印顺法师在解读龙树的理论、评定如来藏学与唯识学等方面,大体与中观应成派的见解一致,所以,笔者认为,他的观念是属于中观应成派的。他这一观念转变之重要性可从他的回忆文字中得知,如:“我出家以来,对佛法而能给予影响的,虚大师(文字的)而外,就是法尊法师(讨论的),法尊法师是我修学中的殊胜因缘!”“在四川(二十七——三十五年),我有最殊胜的因缘:见到了法尊法师,遇到了几位学友。对我的思想,对我未来的一切,都有最重要的意义!”还有如下文字:

我虽然曾在佛学院求学,但我的进修,主要是自修。虚大师给我思想上的启发,也是从文字中来的。自从在汉藏教理院,遇到了法尊法师,才觉得有同学之乐。法尊法师是我的老学长,读他从藏文译出的:《菩提道次第广论》、《辨了义不了义论》、《密宗道次第广论》、《现观庄严论略释》,月称的《入中论》等,可说得益不少!空宗为什么要说缘起是空,唯识宗非说依他起是有不可,问题的根本所在,才有了进一步的理解。

印顺法师提及的他所阅读的法尊法师的汉译本中,《入中论》、《辨了义不了义论》、《菩提道次第广论》是中观应成派的著作。他的观点倾向空宗(中观应成派)的见解,而不是有宗——唯识宗的见解,当然也不是真常论的。真常论和唯识系的经典在谈究竟法——真如上有共性,都认为是妙有的,这两系都不是究竟法。在遇到法尊法师后,印顺法师的主要佛学见解基本定型,后来一直没有变化。

从印顺法师心路历程来看,他最早接触佛教时,既学习三论,也学习唯识;中期研学和授课以三论宗为主,此时他“忠于”三论宗;直至他学习法尊法师翻译中观应成派著作的汉译本,与法尊法师讨论,最终他“弃舍”三论宗见,“忠于”中观应成派的见解,此时他的年纪不大,但后来他一直坚持此宗见,我们姑且将他此时的观念称为他的晚期观念。

二、三论宗融合了真常思想

在《佛学大要》中,印顺法师简略地概括了三论宗源流和主要教义。 他指出,三论宗由吉藏集大成,此宗以“有”、“空”为教谛,即纯属言教,相待之假名;“中道一实谛”为体性;以无所得为旨归。其概述如下:

三论宗:依《中》、《百》、《十二门论》为名。龙树造《中论》,《百论》(更有《大智度论》),弟子提婆造《百论》,姚秦鸠摩罗什译出,即印度所传(代表初期大乘)中观学。……三论之学,齐末,辽东僧朗传入江南,陈隋间最为显学,唐初嘉祥吉藏集其大成。三论宗以有、空为教谛(假),中道一实谛为体。“义本者,以无住为体中,此是合门。于体中开为两用,谓真俗,此是用中,是即开门”。或立体中、用中、体假、用假以融之,总以都无所得为旨归。

在《中观论颂讲记》中,印顺法师对吉藏给出了基本的定位。他讨论了吉藏思想的渊源和主要依据的典籍,指明此宗融合了真常思想。他指出:吉藏受到了地论宗、摄论宗很大的影响,这两宗的教义里都是含有真常思想的;吉藏融合了真常的经典,如《净名经》、《法华经》、《胜鬘经》、《涅盘经》、《华严经》等等;吉藏认为龙树、无著的观念是一贯,即空宗和有宗的教义融洽无违。三论宗融合了真常思想,不可将“学三论宗”和“学三论”等同起来。因为三论不属于真常思想,也没有融合真常思想,而中国的三论宗不是纯粹的空宗,它是综合学派。印顺法师这样概说:

隋唐之间的嘉祥大师,集三论之大成,他的思想,虽也采取成实大乘的许多精确的思想,但加以极力的破斥。他受北方地论宗、南方摄论宗的影响不小,他不但融合了真常的经典,还以为龙树、无著是一贯的,所以三论宗依旧是综合学派。研究三论的学者,先要认识清楚:学三论?还是学三论宗?如果学三论,那三论宗的思想,只可作参考,因为他的思想,是融合了真常的。若学三论宗,这就不单是三部论,其他如《净名经》、《法华经》、《胜鬘经》、《涅盘经》等大乘经,都是三论宗的要典。判教、修行、断惑、位次、佛性这些问题,也都要理会明白。如以为三论就是三论宗,这是非常错误的。

《佛学大要》记录了印顺法师对三论宗的认识,这些认识里有部分认识是他对三论宗融摄真常思想的发见。此文载:

“诸大乘经,同以不二正道为宗。”《般若经》、《法华经》、《涅盘经》等经,“逗缘不同,互相开避”,“至论不二正道,更无别异”。本此,进而作《胜鬘经宝窟》、《涅盘经游意》,依《十八空论》说唯识无尘。会入如来藏、佛性、唯识之学,非中观之旧。其学衰于盛唐,唯无所得正观演化为牛头禅,与达磨门下东山法门,一时媲美!

此段文可分成三点来谈。第一点是说,在吉藏看来,包括《般若经》、《法华经》、《涅盘经》在内的大乘经典的宗旨都是双遣两边的“不二正道”。偏于谈“空”的《般若经》和偏于谈“有”的《法华经》、《涅盘经》的宗旨是一样的。基于“各类大乘经都是以不二正道为宗旨”这样的观念,吉藏作《胜鬘经宝窟》、《涅盘经游意》,将如来藏观会入他的中观学思想。

第二点是,吉藏依《十八空论》说唯识无尘。关于此点,印顺法师的《三论宗风简说》有更为详细的说明。按照印顺法师的研究,吉藏依据摄论宗义贯通了空宗与唯识说、如来藏说。吉藏引入《十八空论》的“方便唯识”与“正观唯识”,说明无境唯识是方便,而心境并冥的都无所得为正观,这就证明了无境唯识的宗极与般若毕竟空义是一致的。在《百论疏》的〈破尘品〉中,吉藏特地增添“破尘品要观”,发挥真谛译《摄大乘论》中的唯识无尘说(识外无尘境)与三论的空义相通。真谛的境识并泯之“正观唯识”不是纯粹的唯识学,而是融入了如来藏观。虽然“正观唯识”本来就是玄奘所传的“证唯识性”,即证得圆成实自性,但真谛把它称为阿摩罗识,或自性清净心,这两个概念是具有如来藏色彩的概念。那么,三论的空义与如来藏学亦应是相通的。基于此,吉藏著《胜鬘经宝窟》,将如来藏与自性清净心的宗义贯通,这是其三论学对如来藏学的融摄。印顺法师说吉藏的思想“会入如来藏、佛性、唯识之学,非中观之旧”,此中的“中观之旧”指的应该是吉藏之前的三论学者僧朗、僧诠、法朗的学说。吉藏融贯如来藏学和唯识学,已经和他之前的三论学者观念不同。

第三点是牛头禅对吉藏佛学观的继承。在印顺法师看来,吉藏的含摄有如来藏思想的“无所得正观”演化成了牛头禅。印顺法师只是给出了简略的结论,我们没有找到更多的关于印顺法师对吉藏“无所得正观”与牛头禅之关联的直接的讨论。但是,我们发现印顺法师在《中国禅宗史》中着重论述了代表法融牛头禅学的“道本虚空,无心合道”说与般若学(或三论宗)的关系。在此书中,法融被印顺法师认定是“通般若三论的学者”。法融在十九岁时,从茅山(今江苏句容县)“三论之匠”炅法师出家,听三论。炅法师是继承兴皇法朗的三论宗大师。法融开创的牛头禅是中国的南宗(般若南宗)。因为般若宗义的传扬者几乎都是来自南印度,三论(般若学)也被称为南宗论。中国的“般若南宗,根源于摄山,经茅山而移到牛头山。”摄山即栖霞山,僧朗、僧诠、法朗研习三论处;茅山即法融的师父炅法师所在地。

关于“虚空为道本”,其中的“道”本为玄学之词,现被引入佛法中,以道为佛法根本;“虚空”是性空、空性、空寂、寂灭的异名。“虚空为道本”,可以理解为佛法的根本是性空。因为性空,一切法是如幻如化的,心也是如幻如化的,本来无一物。道本来如此,所以用心不合于道,无心可用——忘情,才能泯绝无寄而契合于道,这就是“无心合道”。“无心合道”的主张是“绝观弃守”,“无修无证”。

印顺法师揭示了牛头禅要与《般若经》、《大智度论》的关联。首先,印顺法师参考了宗密对牛头宗意的论述。怎样悟入道,宗密称之为“泯绝无寄”;体道的法要,是“本无事而忘情”。宗密说法融禅师“先因多年穷究般若之教,已体悟诸法本空,迷情妄执”。印顺法师认为,宗密的记述是很正确的。“世间出世间法,一切都如幻如梦,本性空寂,是《般若经》所说的。本来空寂,迷执了就有这有那,这如幻、梦、镜像一样(《般若经》有十喻)。”若本来无一物,怎么与道契合呢?宗密说牛头宗以“丧我忘情”为修。法融是以“无心用功”为方便,也就是“无心合道”的。印顺法师引《宗镜录》文以证明:

融大师云:镜像本无心,说镜像无心,从无心中说无心。人说(“说”应是衍字)有心,说人无心,从有心中说无心。有心中说无心,是末观,无心中说无心,是本观。众生计有身心,说镜像破身心。众生着镜像,说毕竟空破镜像。若知镜像毕竟空,即身心毕竟空。假名毕竟空,亦无毕竟空。若身心本无,佛道亦本无,一切法亦本无,本无亦本无。若知本无亦假名,假名佛道。佛道非天生,亦不从地出,直(一作“但”)是空心性,照世间如日。

印顺法师认为这一段是依《大智度论》以“易解空”喻“难解空”而来的。无心而达到一切法本无,即是合道,所以法融的《绝观论》云:“无心即无物,无物即天真,天真即大道”。“道”(菩提)为空心性,如同日照晴空一般;在毕竟空寂中,无微不显。

“无心合道”,道是超越于心物,非心境相对所能契合的,本来无事,心境本寂。这一主张类似于吉藏的心境并冥的“无所得正观”。这或许是为什么印顺法师说吉藏的无所得正观演化成了牛头禅的理由。

印顺法师的《中国禅宗史》还讨论了牛头禅的佛性论对吉藏的佛性思想的继承:

“道遍无情”,“无情成佛”,是牛头禅的特色,这正是酝酿成熟于南朝学统中的问题。三论宗嘉祥吉藏(五四八——六二二)撰《大乘玄论》,在卷三佛性章中(大正四五.四〇中——下)说:“理外既无众生,亦无佛性。……不但众生有佛性,草木亦有佛性;此是对理外无佛性,以辨理内有佛性也。……若众生成佛时,一切草木亦得成佛,故经云:一切法皆如也。”

吉藏的同门均正,撰《四论玄义》,在卷八中,明理内草木有佛性,也与吉藏所说相合。问者说:“众生无佛性,草木有佛性,昔来未曾闻”,这大概是兴皇朗以来的新说。天台智顗,没有明文。但湛然(七一一——七八二)《止观辅行传弘决》(卷一之二),依智顗“一色一香,无非中道”,而约十义明无情有佛性(这一思想,后来为中国佛教——台、贤、禅、密所通用)。这可见牛头禅的“无情有性”、“无情成佛”、(“无情说法”),是继承三论与天台的成说,为“大道不二”的结论。

吉藏认为:万法唯识,心外无法,所以唯识的理外,没有众生,也就没有佛性;真如理内有佛性,一切众生有佛性,那么草木也会有佛性;如果众生能成佛,那么一切草木也能成佛。吉藏的同门均正也有相合的说法。这大概是兴皇法朗以来的新说。天台宗湛然依据智顗的“一色一香,无非中道”,论证无情亦有佛性。牛头禅“无情有性”、“无情成佛”的特色学说正是渊源于三论宗与天台宗的定论。

牛头山袁禅师曾述:“先辈大德皆言道:‘青青翠竹尽是法身,郁郁黄花无非般若。’”翠竹即是法身,黄花即是般若,这是“无情有性”说的譬喻性解释。此句传为僧肇说,道生说。对此,印顺法师断定,这都不过是远推古人而已;此句应是源出于三论宗,而后成为了牛头禅的成语。

除以上三点外,值得提及的内容,还有如下三点。第一点是,据印顺法师的研究,吉藏曾引罗睺罗以如来藏学中的大涅槃四德——常乐我净解释龙树的八不,贯通了三论的八不中道与如来藏说、常乐我净的大涅盘说。据笔者所查,印顺法师应当依据的是如下《中观论疏》的文句:“罗睺罗法师是龙树同时人,释八不乃作常乐我净四德明之。”著名的经典如《涅盘经》和《胜鬘经》都开显过大涅槃之四德,《佛性论》、《宝性论》也都讨论过。正因为吉藏有这样的融贯思想,作为三论宗人的吉藏也诠解《涅盘经》,作《涅盘经游意》。印顺法师述云:

不只如此,嘉祥曾引用真谛所译的(已佚),罗睺罗的《中论释》——以常乐我净释八不。这样,龙树的八不中道,贯通了《涅盘经》(《胜鬘经》)的大涅盘。真谛所译的《无上依经》,明如来界(如来藏的别名);《佛性论》说佛性(还有勒那摩提译的《宝性论》),都说到:为四种人——阐提,外道,声闻,独觉;除四种障——憎背大乘,我见,畏生死,不乐利他事;修四种因——信乐大乘,无分别智,破虚空三昧,大悲;成四波罗蜜果——常,乐,我,净。嘉祥引述罗睺罗的八不说,完全相同。这是如来藏法门;传说为提婆弟子的罗睺罗,果有这样解说八不的《中论释》吗?然而,嘉祥确是引用这样的真谛译,而使三论的八不中道,与如来藏说,常乐我净的大涅盘说相贯通了。因此,诠公所不愿多说的《涅盘经》,嘉祥也为他作《涅盘经游意》。

二是,吉藏对《法华经》有解释性著作,其中引用唯识有宗的代表——世亲的《法华论》来解释。可见,吉藏的中观学融会了唯识有宗。“晚年在长安时,由于北方的尊重《法华》,嘉祥也就多说《法华》,而且引用世亲的《法华论》来解说。”如前文所提及,唯识有宗和真常系经典对究竟法——真如的认识有共性,都认为真如是有自性的。

三是,三论宗的真如观中具有真如缘起义。据印顺法师的研究,真如随缘说渊源于十地论师,并不是华严宗首创。真如随缘,即真如随妄法转。天台宗、三论宗的真如观中都有真如缘起义。周继武居士认为真如缘起义是华严宗首创,而印顺法师不同意这一观点。印顺法师指出:

周氏谓中国学无师承,不知贤首梨耶即真如,渊源十地论师,真如随缘,非贤首首创。十地论师迷真起妄,真随妄转;天台家一理随缘;三论家亦有此意,周氏那得谓贤首创说,妄肆攻讦!

印顺法师曾指出:“三论宗的教义,最近于印度龙树菩萨的法门。”但他还论定:三论宗是综合学派,吉藏的中观学已经不是纯粹的中观学,而是融贯了真常思想、唯识思想。“总之,在唯心(笔者按:无著世亲的有宗)与涅槃盛行的时代,嘉祥是本着三论宗义,引用真谛论,而尽着融通贯摄的努力!……所以三论宗到了嘉祥的时代,已超越了摄山的本义,而成为性空与唯心,融摄贯通的教学了!嘉祥大师的三论宗,是中国佛教的综合学派。”印顺法师判定,三论宗以真常论为根基,融真常于性空。三论宗虽然名为“空宗”,但与“性空论”已经有比较大的区别,它融合了真常论“空而实不空妙有”的思想,印顺法师总结说:

中国的三论宗、天台宗,都把现空交融的无碍,与真常论者空而实不空妙有的思想合流。根本的差异点在:性空者以为空是彻底究竟的,有是缘起假名的;真常者以为空是不彻底的,有是非缘起而真实的。

三、结语

虽然印顺法师后期的思想归属于中观应成派,但因为他早年曾经深研三论宗,也指导过研究生学习三论,所以他对三论宗思想与中观应成派的差异看得还是比较透彻的。这两宗的差异主要为它们的教义是否最终保留了如来藏说的不空义。中观应成派将如来藏诠释为无自性,化如来藏的不空义为空义,而三论宗保留了如来藏说的不空义。当代不少三论宗研究将三论宗的宗义归结到“无自性空”、“毕竟空”,有的研究还以此将三论宗义与中观应成派宗义视为基本相同,显然是忽略或误读了三论宗教义中对如来藏系不空义的保留。

参考文献:

印顺法师:《中观论颂讲记》,《印顺法师佛学著作集》第5册。

印顺法师:《三论宗风简说》,载《佛法是救世之光》,《印顺法师佛学著作集》第24册。

印顺法师:《游心法海六十年》,载《华雨集(五)》,《印顺法师佛学著作集》第29册。

印顺法师:《中国禅宗史》,《印顺法师佛学著作集》第40册。

印顺法师:《平凡的一生(重订本)》,《印顺法师佛学著作集》第41册。