内容提要:本文探讨了近当代中国与斯里兰卡佛教相互交流的历史。近代以来,中斯佛教一直保持着友好的交流传统,主要表现在两国佛教领袖到彼此国家的访问、参与佛教活动与留学生的互派。这些都极大地推进了双方对对方佛教传统的认识,也产生了相互的影响。建国后,南传佛教经典的汉译工作进步很大,如《清净道论》、《摄阿毗达摩义论》等重要论著的翻译,南传大藏经的翻译等,使得国人得以全面认识上座部佛教。

关键词:斯里兰卡 南传佛教 佛教交流 留学僧

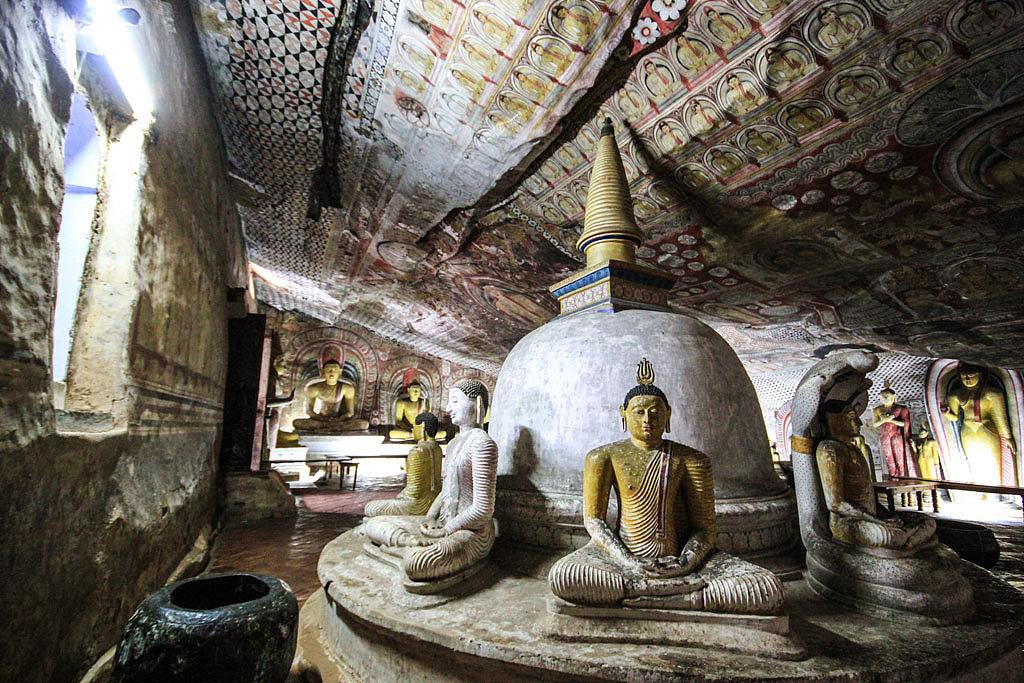

斯里兰卡,旧称锡兰(以下均称斯里兰卡),中国古代曾经称其为狮子国、师子国、僧伽罗。它位于印度半岛南面的印度洋上,在海上丝绸之路上处于连接东西方的枢纽地位。中国与斯里兰卡佛教的交流由来已久。东晋,法显法师留学斯里兰卡携回梵本。南朝元嘉十年(433年)斯里兰卡铁萨罗等11人来华传比丘尼戒,创中国尼僧如律如法从二部僧众受比丘尼戒之始。唐代,不空三藏曾在斯里兰卡依止普贤阿闍黎学习密法,而后成为中国密宗三大创始人之一。中国与斯里兰卡佛教的交流从未间断。近现代是一个特殊的历史时代。中国饱受战乱,“庙产兴学”风潮涌起,佛教寺产被变相侵夺。斯里兰卡沦为英国的殖民地,英殖民者大力推行基督教,并采取种种措施试图废除佛教,斯里兰卡佛教式微。在这样的境况下,中国和斯里兰卡的佛教徒并没有中断联系,而是彼此交流、合作,期以复兴佛教。

一、近现代中国与斯里兰卡的佛教交流史

1894年初,斯里兰卡人摩诃菩提协会(Maha Bodhi Society)会长、“现代印度佛教复兴之父”达摩波罗(Anagarika Dharmapala)居士来华。他首先访问了上海龙华寺,而后与被誉为“近代中国佛教复兴之父”的杨仁山居士于上海会晤,商讨共同复兴印度佛教,将佛教传布于世界,并希望中国能派遣人才到印度弘法。他还在一所寺院发表了演说。此后,他们两人之间还有书信来往。此次会面,直接引发了杨仁山提倡僧学的想法。之后,他建立了祗洹精舍——“高等僧教育之嚆矢”[1],培养精通佛学、汉学和英文的人才。他编订《佛教初学课本》的初衷就是想送给达摩波罗,以便让他在印度借以复兴佛教。《杨仁山居士事略》记载:“晤印人摩诃波罗于沪渎,缘其乞法西行,兴复五印佛教,志甚恳切。居士于是提倡僧学,手订课程,著《初学课本》,俾便诵读,一以振兴佛学,一以西行传教,庶末世佛法有普及之一日。”[2]虽然祗洹精舍仅开课一年就停办了,但它对中国近现代佛教却产生了深远的影响。如民国年间的佛学大师欧阳竟无、太虚等都曾受学于此。达摩波罗与杨仁山的会晤,奠定了近代中斯佛教交流的基础。

太虚大师深觉斯里兰卡佛教地位的重要,早于1928年,即着手组设“锡兰佛教留学团”,初设于福建漳州南山寺,1930年迁入北京的柏林寺。直至1935年7月,斯里兰卡高僧纳罗达(Narada)来华考察佛教,此计划才得以实现。纳罗达在武昌佛学院拜访太虚法师,拟商办律仪学院。他住上海佛教净业社数月,演讲佛学,教授巴利文。他还建议中国佛教会派遣留学僧前往斯里兰卡学习僧伽律仪,研究南传佛教。他的建议得到了中国佛教会和上海佛教界的采纳,于是他们组织了一个锡兰学法团,成员有慧松、岫庐、惟幻、惟植、法周5人。其中,惟幻于1938年回国,旋还初服,为居士,名李荣熙。1982年被增选为中国佛教协会副会长。主要译著有《比丘尼传》、《百喻经》、《比丘戒本》、《法住记》、《大唐西域记》的英译,《印度教与佛教史纲》、《锡兰佛教史》的汉译,并承担《佛教百科全书》(英文)的编纂工作。法周又名巴宙,后转学印度,获印度国际大学硕士及孟买大学哲学博士学位,并执教于印度国际大学及阿拉哈巴大学及锡兰大学,约二十年。后应美国爱渥华大学宗教学院聘请,担任佛学教授。其博士论文以英文写作之《梵巴汉藏对照波罗提木叉之比较研究》。他的著作还有《梵本摩诃僧祇之波罗提木叉》(梵文与英文)、《大般涅槃经之比较研究》(英文)、《大乘二十二问之研究》(中文),汉译《南传大般涅槃经》、《弥林达问经》等。此外,1933年,上海净业社《佛教英文杂志》主编黄茂林赴斯里兰卡学习梵文、巴利文,以便将来回国译经及进行弘法事业。在斯里兰卡期间,他把《成唯识论》首卷译为英文。

1939年,为联络同教感情,共同反对日本侵略,太虚大师访问斯里兰卡,得到了斯里兰卡政府和佛教界的热烈欢迎。期间与全锡兰佛教大会 (All Ceylon Buddhist Congress)主席马拉拉塞克拉(Malalasekera)会面,商讨如何派人到斯里兰卡教授中文、宣扬大乘、修学巴利文佛教和派人到中国教授巴利文。此外,他们还讨论了怎样成立中国与斯里兰卡之间联络团体,太虚大师以为有两种:一、中锡文化协会,二、世界佛教联合会。太虚大师提出建立“世界佛教联合会”的建议直接影响了马拉拉塞克拉创立世界佛教徒联谊大会(World Fellowship of Buddhists)(简称世佛联)。太虚大师访问斯里兰卡回国时,法舫说太虚大师“在锡兰发起世界佛教联合会等组织”。[3]马拉拉塞克拉在《世界佛教徒联盟》一文中说“他(太虚大师)考虑着,决定把世界上佛教徒再集合起来,加强他们血族的同盟。”[4]这也印证了他建立世佛联受到了太虚大师的影响。太虚大师回国后,请得教育部认可协助,以世界佛学苑名义,派遣法舫、白慧、达居到斯里兰卡学习巴利文佛教。于1946年,又派了光宗、了参前往斯里兰卡。其中,法舫先在印度国际大学进修两年,又转往斯里兰卡智严学院从事巴利文佛教的研究。后应锡兰国立大学礼聘,担任中国佛教文学及大乘佛学教授。译作有《阿毗达磨摄义论》、《吉祥经》等。他并会同马拉拉塞克拉博士筹组创立世佛联,参与起草世佛联章程,并代表上海法明学会作为中国人参加首届世佛联大会,成为中国首位世佛联执委会成员。会议决议的最重要的议案为:中国被推为大会理事会常务理事之一员,中国为全世界佛教徒友谊组织之“区分中心”之一。由此,中国被视为“世佛联”成立的创始国之一。

太虚大师曾以“从巴利语系佛教说到今菩萨行”为题在汉藏教理院演讲,他认为若要复兴中国佛教应当实践“今菩萨行”,如斯里兰卡通神学会等佛教团体般积极入世,做利他的社会事业。斯里兰卡佛教其教虽是小乘,其行却是大乘行,和中国大乘教小乘行的佛教适得其反。他指出中国佛教衰败的最大的病源是空谈大乘,不重实行,行为与教理完全脱离关系。斯里兰卡佛教关注社会、切近人生,这与太虚大师的人生佛教理念相契。斯里兰卡佛教仿佛就是太虚大师人生佛教理念之现实。

1946年7月,为传播巴利文佛教和学习华文佛教,锡兰摩诃菩提会派遣索麻(Soma)、开明德(Khemimda)、潘那西哈(Pannasiha)三位比丘来华。但是他们滞留上海,不赴西安巴利三藏院。他们无意于学习华文佛教,后经香港离华返回斯里兰卡。

二、当代中国与斯里兰卡的佛教交流史

1955年,斯里兰卡政府和佛教界为纪念释迦牟尼佛涅槃2500周年,发起编纂英文佛教百科全书,要求各国佛教学者给予支持合作。周恩来总理接受斯里兰卡总理的请托,把撰写中国佛教条目的任务交给中国佛教协会,中国佛教协会当即成立“中国佛教百科全书编纂委员会”,聘请国内著名佛教学者撰稿。全部汉文条目400余篇、200余万字。

1957年,中国周恩来总理访问斯里兰卡期间,全斯佛教大会会长马拉拉塞克拉陪同,在群众大会上做翻译,受到周总理的好评。同年7月,斯里兰卡纳罗达法师到北京,代表斯里兰卡的佛教徒将一颗佛舍利赠送给中国佛教徒。同年,留学于斯里兰卡的了参法师应中国佛学会赵朴初会长邀请,回国任中国佛学院上座部研究生导师,同年舍比丘戒,名为叶均。1958年,他开始着手翻译佛典。译著有《法句经》、《清净道论》、《摄阿毗达摩义论》等,以《清净道论》为最著名。尚有《汉巴辞典》,惜未完稿。

1960年10月,中国与斯里兰卡政府联合举办纪念中国著名高僧法显访问岛国1500周年中国佛教图片展,并向斯里兰卡智增大学赠送汉文佛经。

1961年6月,应斯里兰卡总理西丽玛沃•班达拉奈克的邀请,北京灵光寺佛牙舍利赴斯里兰卡接受巡礼供奉。佛牙在斯里兰卡巡礼两个月,到过八个省份,九个城市,十五个行政区,受到三百多万斯里兰卡人民的虔诚瞻拜。

1963年,斯里兰卡总理班达拉奈克夫人访华,周恩来总理亲自陪同到上海,并让中国佛教协会副会长赵朴初延请64位法师诵颂经典,以佛教仪式纪念夫人的丈夫、故总理班达拉奈克诞辰64周年。班达拉奈克夫人将一尊仿斯里兰卡故都阿努拉德普勒的古佛雕像赠送给中国佛教协会,至今仍供奉在北京广济寺。

在昙摩朗西长老和财长罗尼·德迈尔先生共同建议下,中国政府提供了二百万卢比的援款,重建法显村。此工程于1981年7月16 日正式开始。工程包括修建居民住宅、扩建学校、铺设道路、重修法显庙和香客休息室。

1985年5月,斯里兰卡总统贾亚瓦德纳在钓鱼台国宾馆会见了中国佛教协会会长赵朴初,就中斯两国间在佛教方面的交流进行了交谈。

1985年8月,中国佛教协会副会长正果法师将一尊贴金楠木佛像赠送给斯里兰卡国际佛堂供奉,请斯里兰卡驻华大使萨马拉辛哈代为转交。这座由斯里兰卡外交部倡议建立的国际佛堂供奉各佛教国家赠送的具有本国民族形式的佛像。

1986年4月,斯里兰卡著名佛教学者罗睺罗法师一行,对我国进行了友好访问。同行的有印度摩诃菩提会秘书长、世界佛教僧伽大会秘书长、亚洲佛教徒和平大会副主席维普拉沙拉法师及维摩拉斯利居士。罗睺罗法师先后访问了十三座寺院,并在中国佛学院、中国佛学院栖霞山分院、上海佛学院讲学。应罗睺罗法师和维普拉萨拉法师的邀请,赵朴初会长和中国佛学院派遣圆慈、广兴、净因、学愚、建华五名学僧前往斯里兰卡学习巴利语和上座部佛教。他们五人在斯里兰卡都获得了文学硕士和哲学硕士学位。之后,净因、广兴、圆慈前往英国伦敦大学亚非学院攻读博士学位,学愚前往美国爱荷华大学攻读博士学位。净因现为南京大学教授;广兴为香港大学教授;圆慈任教于中国佛学院,为中国佛教文化研究所研究员;学愚为香港中文大学教授;建华为中国社会科学院哲学研究所研究员。

1987年4月,以斯里兰卡暹罗派阿南达、钱达南达两位大长老和佛牙寺总管维杰亚拉特纳先生为首的斯里兰卡佛教代表团来华进行了为期13天的友好访问。代表团在京期间,受到班禅副委员长和赵朴初会长的亲切会见。

1989年4月,以斯里兰卡佛教三大派别之一的阿玛拉普拉派大长老塔拉菜•塔玛难达为首的国际文化友好和佛教和平布道团一行四人访问了北京,受到了中国佛教协会会长赵朴初的会见。在京期间,代表团参访了广济寺、法源寺、雍和宫等处,并向中国佛学院师生作了讲演。

韩廷杰,1960年至1965年在北京大学东语系学习梵文和巴利文,毕业后到中国社会科学院世界宗教研究所研究佛教,现为研究员。曾于1987年至1989年赴斯里兰卡研究巴利文和上座部佛教。著作有《南传上座部佛教概论》,译有《大史》、《岛史》。

邓殿臣,1966年北京外国语学院僧伽罗语专业毕业留校任教,曾先后三次到斯里兰卡工作、研修。1991年出版《南传佛教史简编》。他先后翻译6部南传大藏经佛典《长老偈》、《长老尼偈》、《小诵》(含10部小经)、《即兴自说经》、《大隧道本生经·传》、《大念处经》。

1992年7月,斯里兰卡佛教会会长、摩诃菩提会秘书长、著名的佛教艺术家维普拉萨拉长老来华进行友好访问。赵朴初会长在中国佛教协会会见了维普拉萨拉长老,并进行了亲切友好的会谈。

1998年,历时11年的《汉译南传大藏经》完成,由台湾高雄市元亨寺汉译南传大藏经编译委员会编译,是目前唯一较为完整的巴利藏汉译本。包含律藏、修多罗藏(经藏)、阿毘昙藏(论藏)以及藏外佛典,全部70册,约1400万字。

2002年8月,应斯里兰卡佛教部的邀请,中国佛教协会从信奉南传上座部佛教的云南省西双版纳和德宏傣族自治州两地,派遣了六位青年比丘前往斯里兰卡留学。这是中国佛教协会首次正式选派南传上座部佛教僧人赴斯里兰卡留学。

2005 10月,在西双版纳总佛寺内举行了迎接斯里兰卡圣菩提树安奉法会,斯里兰卡佛教代表团暹罗教派阿斯吉里派大长老一行11人从斯里兰卡送来三棵菩提圣树。

2007年2月,中国佛教协会在北京灵光寺举行斯里兰卡总统赠送佛像仪式暨佛像供奉祈福法会,斯里兰卡玛辛德•拉贾帕克萨总统与夫人、斯里兰卡政府16位部长和斯里兰卡佛教代表团等贵宾,中国国家宗教事务局局长叶小文、中国佛教协会会长一诚及首都佛教界四众弟子近千人参加了这一盛大仪式。

2007年8月,以中国佛教协会一诚会长为团长、祜巴龙庄•勐副会长为副团长的中国佛教代表团一行9人,赴斯里兰卡参加康提佛牙节。访问团受到了斯里兰卡总统和总理的亲切会见。斯里兰卡佛教界还专门为一诚会长颁发了“弘法旗帜奖”和“弘法功勋奖”。

2007年9月,以阿斯羯利派大导师乌杜噶玛为团长的斯里兰卡佛教代表团一行12人访问中国佛教协会,受到一诚会长的亲切会见。此外,斯里兰卡佛教代表团还拜访了中国国家宗教事务局,朝拜了北京灵光寺佛牙舍利。

2010年11月,应“世佛联”潘•瓦那密提主席与斯里兰卡全锡兰佛教会贾格特•苏玛提帕主席的联合邀请,以中国佛教协会学诚副会长为团长的中国佛教代表团一行64人访问斯里兰卡,出席第25届“世佛联”大会暨成立60周年庆典等活动。学诚法师以《风雨一甲子,携手共明天》为题发表了演讲。

2010年9月,由中国佛教协会、斯里兰卡驻华使馆联合主办,中国佛教文化研究所、北京灵光寺承办的“法显的足迹——纪念法显西渡斯里兰卡1600周年学术研讨会”在北京灵光寺举行。斯里兰卡驻华大使K•阿穆努伽玛,美国加州伯克利大学佛学研究所教授西拉威玛拉长老(Seelawimala),斯里兰卡佩拉德尼亚大学KNO•达玛达萨教授(KNO• Dharmadasa)等出席了会议。

2014年10月,由中国佛教协会承办的第27届“世佛联”大会在陕西宝鸡举行,斯里兰卡凯拉尼亚大学校长善法长老率代表团出席大会,斯里兰卡总统拉马欣达•拉贾帕克萨向大会发来贺信贺电。

当代,斯里兰卡学生到中国留学的人数也逐渐增多,已有多人在中国获得佛学方向的博士学位,他们的博士论文都涉及到汉传佛教,如M. Dhammajothi法师、 Moragollagama Uparathana法师、Wimal Hewamanage等,他们现在都任教于斯里兰卡的大学。

除了文革期间,中斯两国佛教交流都比较频繁。在此阶段,南传巴利佛典的汉译工作进步很大,如《清净道论》、《南传大藏经》的翻译。不同于民国年间的斯里兰卡留学生,当代的斯里兰卡留学生表现出了对汉传佛教的兴趣。中斯两国的佛教得到了进一步的相互认识

三、结论

杨仁山与达摩波罗的会晤奠定了近现代中斯佛教交流的基础。近代中斯佛教的交流主要表现在两国佛教领袖到彼此国家的访问与留学生的互派。佛教领袖之间的访问交流,都相互产生了影响。杨仁山与达摩波罗的会晤引发了杨仁山提倡僧学的想法,此后,他建立了祗洹精舍。太虚大师提出建立“世界佛教联合会”的建议直接影响了马拉拉塞克拉创立世佛联。中斯两国的留学生不仅肩负着学习对方佛教传统的责任,同时也肩负着弘扬自己所传承的佛教传统的责任。如中国的留学生巴宙、法舫后来对南传经典的汉译贡献颇大,而且他们都在斯里兰卡的大学讲授大乘佛教,这极大地利于汉传大乘佛教在斯里兰卡的传播。法舫还参与了世佛联的创立,中国也由此成为了世佛联的创始国之一。

建国以后,由于交通的便利,还有政治交流的需要,中斯两国的高僧到彼此国家的访问更加频繁,佛教活动也有所增多。不论是公派,还是自费,中斯两国的留学生也逐渐增多。南传经典的汉译方面,叶均译出了《清净道论》、《摄阿毗达摩义论》等重要著作。台湾元亨寺也完成了南传大藏经的汉译工作,使得国人可以完整地认识南传佛教。总之,中斯两国佛教在近当代的交流极为通畅和友好,这有力地促进了双方对对方佛教传统的深入认识。

参考文献

净海:《南传佛教史》,宗教文化出版社,2002年。

法舫:《法舫文集》第1至5卷,金城出版社,2011年。

邓殿臣:《南传佛教史简编》,中国佛教协会,1991年。

李四龙:《“阿尔格尔”考:杨文会的弘法理念与国际视野》,《世界宗教研究》2010年第3期。

梁建楼:《世界佛教徒联谊会的创立——太虚于法舫对世佛联的贡献》,《世界宗教研究》2014年第4期。