在佛教传统中,禅宗对语言的运用尤为重视,禅师的言教或语意双关,或答非所问,或自相矛盾,多富于趣味。比如马祖解答“如何是佛?”前后就有“矛盾”,前说“即心即佛。”后说:“非心非佛。”《古尊宿语录》记载云:“大梅山法常禅师,初参祖,问:如何是佛?祖云:即心是佛。常即大悟,后居大梅山。祖闻师住山,乃令一僧到问云:和尚见马师,得个什么,便住此山?常云:马师向我道:即心是佛。我便向这里住。僧云:马师近日佛法又别。常云:作么生别?僧云:近日又道:非心非佛。常云:这老汉惑乱人,未有了日。任汝非心非佛,我只管即心即佛。其僧回,举似祖。祖云:梅子熟也!”还有一则公案说有一僧问洞山良价:“什么是佛?”禅师回答:“麻三斤!”这似乎是答非所问,或许会令学人一头雾水。凡此种种趣味的公案,不一而足。当然,禅师不是漫无意义地胡言乱语,而是观机逗教,引导学人契入实相。禅师运用语言如游戏般,灵活,富于趣味。这不禁使人联想到西方哲学中的维特根斯坦的“语言游戏”说,禅宗的语言观似乎与其有某种相似。本文试图在两者间做一个比较,去检视它们的异同。

关于禅宗与维特根斯坦哲学的比较研究成果已不少。《Wittgenstein

一、禅宗语言哲学

禅宗语言哲学涉及面极广,其中语言与实相的关系这一方面特别值得注意。在禅宗中,语言与实相的关系非常微妙,并且极为重要。因为禅宗以“心”为宗,以究竟真理——实相为归,证悟实相是其根本目标。从这个角度来看,无论禅师的开示是什么,其言语各种各样,有常规,有非常规的,但可以说都指向了实相,禅师的言教没有离开实相而说的。圆悟总结说:“古今言教,机缘公案,问答作用,并全明此。”“古人举一机一境,皆明此事。”禅宗的语言总与实相有所关联。禅宗语言与实相的关系的探讨涉及到了语言使用的方法、意义、目的、本质。所以从禅宗语言与实相的关系入手更易于揭示禅宗的语言哲学的特点。禅宗发展到宋代,出现了“文字禅”,即借助语言文字学禅、悟禅、示禅及勘验禅境等的禅学形式,代表人物有汾阳善昭、雪窦重显、圆悟克勤等。文字禅,它不是禅宗异流,更为突出的是,它的理念及其语录较为明确地揭示了语言与实相的关系,以下以把文字禅推向顶峰的圆悟的观点为例进行讨论。

(一)道由言显

佛者,即圆满觉悟了宇宙、人生的真相——实相的圣者。在禅门中,实相常被称为自性、真如、真心、本来面目……等等。此胜义谛殊胜,境界甚深,其相状难以言诠。但若不通过语言文字去表达、传授,则众生难以领会。圆悟曾说:“历代宗师,若不重示于人,都无利益,图箇什么?显箇什么?”经教或者说语言文字在传播佛教过程中起到了重要的媒介作用。在禅门里,禅宗学人常谓自宗“教外别传”,但其中亦说“藉教悟宗”,假藉经教开悟佛之心宗。禅宗虽谈不立文字,亦说不离文字。禅宗祖师语录之量并不亚于其它宗派,禅宗同样“以文载道”。换言之,在一定意义上说,语言可以表显实相。语言虽然不是实相本身,但它作为标志指示、彰表了实相的甚深、微妙之相状,学人可由怀疑、审察语言相为始,进而契证实相。语言可谓是开悟的媒介,藉言悟道成为可能。在惠洪的语录中,语言被称为“道的标帜”。他说:“心之妙不可以语言传,而可以语言见。盖语言者,心之缘,道之标帜也。标帜审则心契。故学者每以语言为得道深浅之候。”善昭说:“夫参玄大士,与义学不同,顿开一性之门,直出万机之路。……心明则言垂展示,智达则语必投机。了万法于一言,截众流于四海。”参禅明心则言教自然展示实相,通达智慧则言语必与机缘相契,将万法收摄在一句简单的话语中,以此截断妄想分别而体悟实相。

圆悟有“因言道显”说,如文:“况此事虽不在言句中,若非言句,却不能辨。不见道:‘道本无言,因言显道。’所以验人端的处,下口便知音。古人垂一言半句,亦无他,只要见你知有不知有。”

(二)言语道断

言语道断,这指的是众生运用名言概念分别实相,但往往落于名相概念,进而形成障碍,不能直接通达实相。毕竟,概念分别的结果只是一种思维推理的结论,一种见解,这种见解可称之为“世间见”,它与出世间的清净的无漏的直觉的般若智慧——“出世间见”相对。即使是正确推理,如佛教所说的依圣教量的比量,在修学中是很好的助缘,但终究不是出世间的现量。一种是间接的认识,一种是直接的认识。当离言绝虑,则亲证实相。圆悟说:“此事断定不在言句中,若执着记忆以为己见,如画饼岂可充飢!然大达之士,超证谛实,及至投机于语句间,迥出涂辙,机境筌蹄,笼罗他不住。”“若向言句上辨认,卒摸索不着。且道,毕竟如何是法身?若是作家,聊闻举着,踢起便行;茍若伫思停机,且伏听处分。”

此外,名言对于实相的描述极为有限。首先,这是由于语言本身的局限性所致。在现实生活中,语言有时很难表达我们的意见,何况是实相这样的究竟真理。实相,在佛教中被归于无为法、出世间法,如果用语言去描述它,可说它不生、不灭,而众生接触、认识的世间法却是有生、有灭的,也就是说,这两类法有极大的差异。所以,进一步而言,这种法的特殊性增加了用语言描述它的难度。

一方面说“道由言显”,另一方面又说“言语道断”,是否有矛盾?圆悟曾说:

赵州示众:你若向北来,我与你上载;你若向南来,与你下载;你若是从雪峰来,也只是个担板汉。雪窦道:如此清风,付与谁人?上载者,与说心、说性、说玄、说妙,种种方便,接引初机。若下载,无许多义路。有底担一担禅,到赵州前,一点也使不着,一时与他下载打叠,教洒洒落落,无一星事,谓之悟了还同未悟。

圆悟说接引初机可以使用语言诠解实相,使学人易于明白、领悟。而另一种方式接引,则使学人离于语言分别,当下契证。

禅宗本着探究宇宙、人生实相和开发圆满智慧的目的出发,视语言为证悟实相的媒介,视语言为工具,以语言诠表实相,同时它也强调究竟之法——实相的相状是离言的。禅宗一方面谈“即言”,另一方面则谈“离言”。

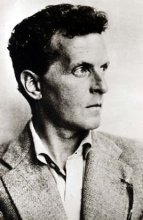

二、维特根斯坦语言游戏说

路德维希·维特根斯坦(1889~1951年),奥地利裔英国哲学家,他是逻辑实证主义主要创建人之一,也是日常语言哲学的创立者。他的逻辑实证主义思想表现在他早期作品《逻辑哲学论》中,此著作在正文中有七个主要命题。它们是:

1、世界是所有发生的事物。

2、发生的事物(事实)是原子性事态的存在。

3、事实的逻辑图像是思想。

4、思想是有意义的命题。

5、命题是基本命题的真值函数。

6、命题的一般形式是真值函数的一般形式。这也是命题的一般形式。

7、对于不可说的东西我们必须保持沉默。

但后来维特根斯坦思想发生了重大的变化,转向日常语言分析的观点,《哲学研究》是他后期哲学的代表作品,其中的许多观点是对《逻辑哲学论》中的观点的否定。“语言游戏”说是他后期哲学的主要思想。维特根斯坦对“语言游戏”这一概念从来没有下过明确的定义,但我们还是可以知道它的基本内涵。“语言游戏”这一概念是以游戏来比喻语言的使用。词语的意义在于语言游戏的使用中,体现在具体使用的语境里,在不同的语境下,词语的意义也不同。也就是说“意义即使用”。

(一)意义即使用

语词的意义就是语词在语言中的使用。他对指涉论有着非常负面的看法,就是说没有对象,涉及的仅仅是我们如何使用语词,去寻找名词所指涉的对象其实如同寻找“意义”的意义。《哲学研究》中载有:“在我们使用“意义”这个词的各种情况中有数量极大的一类——虽然不是全部——,对之我们可以这样来说明它:一个词的意义就是它在语言中的使用。”“符号自身似乎都是死的。是什么给了它生命?”“它在使用中有了生命。”维特根斯坦呼吁:“请把句子视作工具,把句子的意义视作其使用!”意义即使用这种观念别于传统的意义理论。传统的意义理论意在指向外在于赋予它观念的命题的东西。这“东西”一般可位于任何一个客观的空间,或作为心理表征在内心中。

(二)语言游戏具有规则

任何游戏都必须遵守一定的规则,语言也不例外。语言游戏这一概念指出了语言的规则支配的性质。他说:

遵守规则,作报告,下命令,下棋都是习惯(习俗,制度)。

理解一个语句意味着理解一种语言。理解一种语言意味着掌握一门技术。

他还提到了规则悖论,如:

这就是我们的悖论:没有什么行为方式能够由一条规则来决定,因为每一种行为方式都可以被搞得符合于规则。答案是,如果一切事物都能被搞得符合于规则,那么一切事物也就都能被搞得与规则相冲突。因而在这里既没有什么符合也没有冲突。

进而他推论出私人语言是不可能的,因为语言是公众的,语言的制定、遵守都不是个人的私自行为。他说:

因此,“遵守规则”也是一种实践。而认为自己在遵守规则并不就是遵守规则。因而,人们不可能“私人地”遵守规则:否则,认为自己在遵守规则就会同遵守规则是一回事了。

(三)语言游戏是一种生活形式

维特根斯坦使用“语言游戏”这一概念,是为了强调语言是一种活动,一种生活形式。他说:“想象一种语言意味着想象一种生活形式”“语言游戏一词是为了强调一个事实,即使用语言是一种活动,或者说是一种生活形式。”

他还说:“一种游戏、一种语言,……是一种制度。”“我要说:语言相关于一种生活方式。”“语言恰是一种生活现象。”“属于语言游戏[因而,语言]的是整个文化。”总的来说,“按照维特根斯坦,我们的日常语言是由各种各样的语言游戏组成的异质类聚物,因而,它必植根于生活形式之中,它是一种习惯、一种制度、一种实践,是一种人类生活现象。因而,语言归根结底是一种人类文化现象。”

(四)语言具有“家族相似”的性质

维特根斯坦尝试从分析各种游戏入手,指出在游戏之间看不到共同的特征,看到的只是相似之处、亲缘关系。文如下:

因为,如果你观察它们,你将看不到什么全体所共同的东西,而只看到相似之处,看到亲缘关系,甚至一整套相似之处和亲缘关系。再说一遍,不要去想,而是要去看!一一,例如,看一看棋类游戏以及它们的五花八门的亲缘关系。再看一看纸牌游戏;你会发现,这里与第一组游戏有许多对应之处,但有许多共同的特征丢失了,也有一些其他的特征却出现了。当我们接着看球类游戏时,许多共同的东西保留下来了,但也有许多消失了。……我们可以用同样的方法继续考察许许多多其他种类的游戏;可以从中看到许多相似之处出现而又消失了的情况。

这种考察的结果就是:我们看到一种错综复杂的互相重叠、交叉的相似关系的网络:有时是总体上的相似,有时是细节上的相似。

他说:“我想不出比“家族相似性”更好的表达式来刻画这种相似关系:因为一个家族的成员之间的各种各样的相似之处:体形、相貌、眼睛的颜色、步姿、性情等等,也以同样方式互相重叠和交叉。——所以我要说:“游戏”形成一个家族。”

同样,我们把语言称之为语言并不意味着它们之间存在着共同的东西,而只是存在相似之处、亲缘关系,所以将它们全称为“语言”。所以,语言具有“家族相似”的性质。他说:

我没有提出某种对于所有我们称之为语言的东西为共同的东西,我说的是,这些现象中没有一种共同的东西能够使我把同一个词用于全体,——但这些现象以许多不同的方式彼此关联。而正是由于这种或这些关系,我们才把它们全称之为“语言”。

三、比较

(一)批评指涉论

在禅宗里,如维特根斯坦所认为,语言如同工具,词语的意义即使用,语言要在上下文、在情境中去理解,语词并没有固定的含义。比如禅宗一著名公案,有学人问:“佛是什么?”禅师回答:“干屎橛。”这里,此干屎橛不能仅仅理解为生活中所用的干屎橛,若此则与其描述的情境毫不相干,实际上,它还指向了实相。

禅宗使用语言一向灵活,而非固着名相,固着名相是指以为名相一定对应着固定的意思或名相背后一定对应着固定的法(包括物和物的实相)。固着名相,在禅宗看来是见道的障碍,因为固着的某种观念是我们心识里呈现并执持的观念,或多或少夹杂着个人的主观理解,或者说存在前见,由此,这些观念将会障碍我们证悟实相。前者是名言之境,后者是实证之境。名言之境与实证之境自然有所差别。圆悟曾谈到不跟随语言的意义、指涉转,摆脱固执观念的束缚,则现证实相。他说:

达摩遥观此上有大乘根器,遂泛海得得而来。单传心印,开示迷途,不立文字,直指人心,见性成佛。若恁么见得,便有自由分,不随一切语言转,脱体现成,便能于后头,与武帝对谈,并二祖安心处,自然见得。无计较情尘,一刀截断,洒洒落落,何必更分是分非,辨得辨失。

禅宗反对固着语言名相,从哲学角度来看,可以得出这样的结论:禅宗批评指涉论。

(二)语言是生活形式

禅宗传至慧能,世间与出世间不二的观念得到了发扬,他强调习禅在现世生活中修。慧能二传弟子马祖云:“平常心是道。……只如今行住坐卧、应机接物尽是道。”平常之喝茶、吃饭、搬柴、运水,皆是修禅。宗教生活就是日常生活,日常生活就是宗教生活。禅宗后来的语录,多见将深奥的禅理寓于现实生活中的语言,把禅的语言的使用带回到日常生活的使用中来,宗教语言与生活语言也就显得难于区分,如表示禅境的“青青翠竹皆是法身,郁郁黄花无非般若”句,其中的翠竹、黄花都是寻常之物。《碧岩录》第五十二则云:

赵州有石桥,盖李膺造也,至今天下有名。略搭者,即是独木桥也。其僧故意减他威光,问他道:“久向赵州石桥,到来只见略搭。”赵州便道:“汝只见略搭

圆悟说赵州回答学人和平常说话相似,但其中寓于禅理。还有,他说雪窦的颂也是揭明赵州用语平常,不谈玄说妙,壁立万仞,让人无法凑泊。这是圆悟谈禅师侧重使用日常语言示禅的例证。

这与维特根斯坦后期哲学一致。他说应当把语言形而上学的使用带回到日常生活的使用之中来:“当哲学家使用一个词——‘知识’、‘存在’、‘对象’、‘我’、‘命题’、‘名称’——并试图把握事物的本质时,人们必须经常地问自己:这个词在作为它的老家的语言游戏中真的是以这种方式来使用的吗?——我们所做的乃是把词从形而上学的使用带回到日常的使用中来。”从禅宗思想来看,可以说禅宗并不否定如把维特根斯坦般把语言游戏看成是一种生活形式。禅宗同样承许日常语言的有效性。

(三)形而上学

在维特根斯坦后期哲学里,他并没有承许语言背后有什么真实,没有形而上学的实体。由于对日常语言的误解,哲学家们产生了哲学问题,比如去寻求语言背后的形而上学的实体。产生哲学问题或哲学困惑,即是生了“哲学病”。真正哲学的任务就在于治疗这些哲学病,为哲学家们澄清语言的误用。他说:“哲学家对问题的处理,就像是治疗疾病一样。”此外,宗教信仰,在维特根斯坦看来,亦是一种生活形式。宗教是宗教激情的结果,如上帝的存在,我们以理性推论或经验证明则不可能。关于宗教与语言的关系,宗教的本质不是语言,宗教可以用语言来说,但并不是必要的,毕竟宗教只在于体验,在于激情。

禅宗思想不同于维特根斯坦后期哲学之处主要在于它承许形而上学之域的终极实在。语言的背后存在着真实——实相,此实在之法,法尔存在,亘古不变,它被称为空性、如来宝藏、牟尼宝珠、真我……等等,习禅的终极目的就是要证得这实相。在禅宗里,虽然也常常见到出现批评种种形而上学猜测的情况,这与维特根斯坦相似,但就圣者的境界而言,他是有所得,他证得了语言背后的真实,也可以说,证得了语言的实相。实相,是离言之境,如圆悟称它“无许多义路”。实相,也可称为“本体”,但它不是西学意义上的“本体”。还有,圆满觉悟的觉者被尊称为佛,他是全知,但不是全能,他由个体逐级体证而最终圆证,由此可谓佛境可为经验证明,但不是一般之经验。禅宗实相观念与维特根斯坦后期的思想存在着巨大的差别,倒是与他早期的不可言说之域的观念相似。若从维特根斯坦思想来看禅宗,禅宗是某种类型的哲学、宗教,和基督教一样,亦是一种生活方式,是宗教激情的结果。从禅宗思想来看,就圣者的境界而言,如果不承许语言背后的实相,这属于断见。

四、结论

本文着重以文字禅的代表圆悟为例讨论了禅宗如何看待语言与真实的关系,禅宗认为真实——道可以由语言显示,但言语道断。禅宗语言观与维特根斯坦语言游戏说有诸多相似处,如都以为语言如同工具,语言的意义即是使用,都批评指涉论;都认为语言是一种生活形式,语言的形而上学的使用应该带回到日常语言的使用中来。但是,就形而上学方面而言,禅宗承许语言背后有真实,这与维特根斯坦后期哲学差异较大。