大乘佛教三藏广大而又甚深,学人若没有慧眼很难领悟佛法的真实义,甚至以为三藏中有的经教相互违背。中国近代佛教就有质疑《起信论》的义理问题,以为它是中国人杜撰的。如支那内学院欧阳竟无就以唯识宗的阿赖耶识缘起说批判《大乘起信论》的真如缘起说。与欧阳竟无同时期的太虚大师却持不同的观点,他作文回应了欧阳竟无,维护了《起信论》的观点,维护了中国佛教。太虚大师的维护主要是通过他提出的大乘佛教三宗说,即般若宗、唯识宗、真如宗。他以为这三宗各有特点,不相妨碍,属于真如宗的《大乘起信论》与唯识宗不相违背。本文将对太虚大师的重要论说——大乘佛教三宗说做一个梳理。

一、三自性为抉择佛法的准据

太虚大师是近代佛教义学大师,他对佛法有着全面而准确的把握。他曾作《佛法总抉择谈》以三自性为准据抉择佛法。他指出三自性虽然是唯识宗的大矩,但三自性其实也是五乘佛法的通依,所以他认为三自性是抉择一切佛法的准据。在《佛法总抉择谈》中,太虚大师开示了三自性的梗概。

遍计所执自性,即能周遍计度而倒执的,第六识、第七识烦恼相应诸心心所。其所周遍计度倒执的,即于一切依他起法周遍计度,不能适如其量,或增益它,或损减它,而倒执为圆成实性。

关于依他起自性,依他所起之法即一切有漏、无漏之有为法,它相用不空而没有实在的自体为其自性。所依之他,即众缘。概括地说,一切杂染依他起法都是依倒执而生起,一切清净依他起法都是依正智而生起。倒执由迷惑于真如、相违于真如而生起,而正智由悟真如顺真如而生起。

圆成实自性是一切法圆满成就真实的体性,没有欠余、不变坏、离虚妄为其自性。不变坏意味着它不是依他起法,离虚妄意味着它不是遍计所执性,无欠余表示它是圆成实性。如果依遣除遍计所执性、断除依他起性的所遣清净、所断清净来说圆成实性,则只有无为真如是圆成实性。如果兼能遣清净、能断清净来说圆成实性,则也兼摄无漏有为是圆成实性。如果只有无为法是圆成实性,则佛果具圆成实性及清净依他起性,或兼离执的遍计所执性,这是唯识宗的观念。如果摄无漏有为法为圆成实性,则佛果只是圆成实性,这是真如宗的观念。有的地方把真如、无为与圆成实性等量齐观,所以也说佛果只是真如或只是无为,这是真如宗经论所论说的。

二、大乘三宗说的渊源

太虚大师认为大乘经教可分为三类,也就是三宗,即真如宗、唯识宗、般若宗。大乘三宗的判摄最早见于唯识宗窥基法师的著作,《大乘法苑义林章》中的《唯识章》云:“摄法归无为之主,故言一切法皆如也。摄法归有为之主,故言诸法皆唯识。摄法归简择之主,故言一切皆般若。”第一宗是统摄一切法会归到“无为”这个主体上,所以可以说“一切法都是真如”,即真如宗。第二宗是统摄一切法会归到“有为”这个主体上,所以可以说“一切法都是唯识”,即唯识宗。第三宗是统摄一切法会归到“简择”这个主体上,所以可以说“一切法都是般若”,即般若宗。太虚大师认为虽然三宗所宗主之点,或在真如、或在唯识、或在般若,而此三宗统摄法界一切法罄无不尽。

三、大乘三宗的基本内涵与特点

在太虚大师看来,不共声闻乘的大乘佛法都圆说三自性而没有不周尽的。但它们施设言教所依托、所宗尚的点不同,都各偏于三性中的一性。由所偏的不同,大乘经典可以分成三类:第一类是偏依托遍计所执自性而施设言教,只是破除但不成立,当遣荡一切遍计所执性,即得证圆成实性而了知依他起性。这一类经典以《中论》、《百论》、《十二门论》为代表,其所宗尚的是一切法智都无得,即是此宗所说的“无得正观”,也就是“摩诃般若”,而其教以能发起修行、趣向证得为最殊胜的作用。第二类是偏依托依他起自性而施设言教,有破除也有建立,如果能如实明了一切依他起法,自然能除遣遍计所执性和证得圆成实性。此类经典以《成唯识论》等为代表。此类经典所宗尚的是一切法都是唯识所变,其教法以能建立唯识道理、发起修行为最殊胜的作用。第三类是偏依托圆成实自性而施设言教,只是成立但没有破除,以开示果地证得的圆成实性令众生生起信仰,证得圆成实性则遍计执自然远离而依他起性自然了达。此类经典以《华严经》、《法华经》、《起信论》、《宝性论》等经论为其代表,它所宗尚的是一切法都是真如,而其教法以能生起信仰、追求证得为最殊胜的作用。这三类经典就是般若宗经典、唯识宗经典、真如宗经典。

大乘三宗摄尽一切佛法,但这三宗所开显之法各有侧重。用三自性可以很好地说明这三宗所开显之法的不同的侧重点。太虚大师说:“此三宗虽皆统一切法无遗,其以方便施设言教,则于所托三性各有扩大缩小之异。”

般若宗最扩大遍计所执性而缩小依他起自性和圆成实自性。名言、分别的范围都属于遍计所执性,这是般若宗破之所在。仅仅以“绝灭名言”、“无所得”为最终之境,即是依他起性和圆成实性。此宗谈及三自性时,遍计所执性固然是遍计所执性,依他起性和圆成实性也都属于遍计所执性。可见此宗的设教如依他起性和圆成实性的所指与唯识宗不同。

唯识宗最扩大依他起性而缩小遍计所执性和圆成实自性。此宗以佛果的有为无漏和遍计执所遍计的都摄入依他起性,仅仅以由能遍计而起之能执、所执为遍计执,及仅仅以无为体为真如。所以说此宗说三自性,依他起性固然是依他起性,遍计所执性、圆成实性也属于依他起自性。

真如宗最扩大圆成实性而缩小遍计所执性和依他起性,以有为无漏及离执遍计都摄入圆成实性,而又从而摄归于真如无为之主,仅仅以无明杂染法为依他起性、遍计所执性。所以此宗说三性,圆成实性固然是圆成实性,遍计所执性、依他起性也摄属在圆成实性中。

在《我怎样判摄一切佛法》中,太虚大师使用了新的名称来谈大乘三宗,即法性空慧宗、法相唯识宗、法界圆觉宗。这些新的名称使我们仅仅通过这些名称就能基本把握三宗的特点。在这篇文章中,太虚大师指出了他提出三宗说的目的,即会通一切大乘佛法,令大家远离偏执。他说:“宗诸大乘经论的古来各宗派,皆各有所偏据,故我特明三宗,因为以这三宗来看一切大乘佛法,没有解不通,亦没有不圆融。”“然大乘法广,应分摄三宗以除偏执。”

三宗教法各有特点,在佛法修学中,各有其突出的作用。如果从策发观行而伏断妄执来说,般若宗最为合适,如同建立首都于要塞而便于攘外安内。如果从建立学理而信任、受持的胜解来说,唯识宗最为合适,犹如建立首都于国家的中部便于交通和照应。如果从决定信愿而直接趣达究竟果位来说,真如宗最为合适,犹如建立首都于高处而便于瞻望、趋向。就三宗教法的高下与教法成就的益处来说,真如宗为最高,其教法成就的益处却为最下,因为如果不是具有深邃智慧的上等根器的行人,往往仅借藉此教法而仰信果德;般若宗的教法最下,其教法成就的益处却是最高,因为如果能绝虑忘言,必然成就妙观而发起真智;唯识宗教法处中,其教法成就的益处也是处中,因为如实了解唯识的行人,虽然未能依法修行和由修行而证果,但必然不是仅仅能够仰信而已。

四、大乘三宗与中国佛教八宗

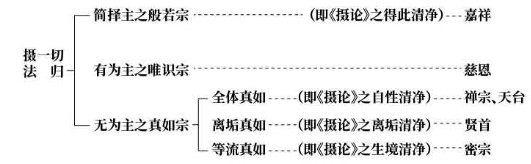

太虚大师以三宗判摄中国大乘八宗的宗义,他认为净土宗与律宗分属于各宗之外,嘉祥宗、慈恩宗、禅宗、天台宗、贤首宗、密宗这六家与大乘三宗的关系列表如下:

五、从真如宗义谈《起信论》

太虚大师曾指出《起信论》等与《中论》、《百论》及《成唯识论》各为一宗,它们都是圆摄了法界诸法的圆教,但它们的殊胜作用又有所不同。依此道理来抉择大乘种种教法自然没有偏蔽。但转观欧阳竟无居士所瑕玭《起信论》的观点,是可以得到定论的。以下将从太虚大师回应欧阳竟无的几条线索讨论他是如何以真如宗的宗义维护《起信论》义理的合法性。

(一)回应“《起信论》与数论相同”观

太虚大师从持华严宗见的人听闻欧阳竟无将《起信论》的说法等同于数论自性与神我和合而生二十三谛的外道论,并斥责之。因为《起信论》云:“依如来藏故有生灭心,所谓生灭与不生灭和合,非一非异,名阿黎耶识。”这与数论的说法类似。此外,唐以来误解《起信论》的人不是不可以以这些观点斥责《起信论》。太虚大师认为这并不是《起信论》本义的过咎,他将唯识学的一些观念融入到对《起信论》文的解释中,试图说明《起信论》观点的合理性。太虚大师认为《起信论》以为世出世间一切法都不离于心,所以就心建立来说,和就一切法建立来说没有不同。一切法共通的本体即真如,即所谓大乘体。真如体上的不可离不可灭相(真如自体相)即是如来藏。也就是说,即是无漏种子,也就是本觉,也就是大乘相大。所起现行即真如用,就是能生世出世间善因果的大乘用。真如体上可断可离相即是无明(一切染法皆不觉相)。也就是说,就是有漏种子,即违大乘体的逆相,所起现行即三细六粗等。阿黎耶识名称之由来是此识无始以来摄有顺真如体不可离不可灭的本觉无漏种未生起现行,也摄有违真如体可离可灭的无明有漏种恒常生起现行。译者将此识译为生灭不生灭和合。说依如来藏,是因为如来藏是顺真如体不可离灭的主体,而无明是违真如体可离可灭的客体。还有,《起信论》宗在真如,真如门中只以体性名为真如,不可说“依真如而有生灭”,就如同不可说依湿性有波浪,但可说依水有波浪,所以可以根据真如体上不可离断的本净相,说“依如来藏”。标明如来藏是主体,不可离灭,而应离灭可离灭的无明有漏,这是此论的宗旨。

(二)回应《起信论》真如、无明互熏说的批评

欧阳竟无在《佛法抉择谈》中说:“古今人多昧此解,直视真如二字为表,益以真如受熏缘起万法之说,遂至颠倒支离莫辨所以,吁可哀也!”他还说《起信论》的熏习义不成。《起信论》有一个不同于唯识宗的熏习说,即“无明熏真如,真如熏无明”说,此说多为学者诟病。太虚大师指出真如宗最扩大圆成实性,统摄诸法会归到真如上,在《起信论》生灭门中也兼说于真如体上不离不灭的净相用名为真如。一切净法(佛法)统称为真如,而仅仅以诸杂染法(异生法)为遍计所执性、依他起性,统称为无明,或统称为念。所以《起信论》有“无明熏真如,真如熏无明”的说法。

“无明熏真如”这一说法可以用由眼病见到乱花的比喻来说明。佛典中常常出现这样一则比喻,即因为眼睛有病而在洁净的天空中看见乱花。眼病喻无明,洁净的天空喻真如。就干净的天空不会变生出乱花来说,真如是不受熏的。而无明熏真如的道理,如同眼病(无明)与好的眼睛(真如) 相和合,而有病眼看见洁净的天空出现乱花。

众生看到、听见诸佛真如等流所显示的身教、言教而生起众生的信仰、理解、思维、修行,即是“真如熏无明”。因为众生看见、听闻、信仰、理解、思维、修行,众生内在的本具的无漏智种(真如)渐渐引起能熏破于烦恼(无明),即是“真如熏无明”。

太虚大师认为在我们讨论《起信论》“无明熏真如”说、“真如熏无明”说的时候,有两点需要注意。第一点是真如这一概念在唯识宗和真如宗的内涵稍有区别,唯识宗扩大了依他起性,以诸法的全体名为真如,而真如宗有时将真如及真如的净相、净用统称为真如,两宗真如所诠含义宽狭不同。第二点是对于熏习,唯识宗专以因缘来谈,而真如宗也兼所缘缘、等无间缘、增上缘来谈。因此,唯识宗正智现行只能熏成正智种子,无明现行只能熏成无明种子,不可说正智无明相熏,更不能说无明真如相熏。而真如宗则可说无明熏真如,真如熏无明。两宗各依据一种道理来论说佛法,不可依据一宗的说法而责难另一宗的说法,但两宗的说法也不相妨碍。

(三)回应“《起信论》与分别论相同”观

在欧阳竟无的《唯识抉择谈》中对《起信论》的“心从本以来自性清净而有无明”的说法提出了批评,批评的依据是《成唯识论》曾批评分别论“心性本净,客尘烦恼所染污”的说法。太虚大师并不认同欧阳竟无的说法,他认为《成唯识论》只是因为分别论错解心性本净而破斥它,并不是要破它所用的教文。所依据契经,《成唯识论述记》说是《胜鬘经》:“自性清净心难可了知,心为烦恼所染亦难了知”等文。解释《起信论》的人也引用《楞伽经》:“如来藏是清净相,客尘烦恼垢染不净”等文。不论是《胜鬘经》,还是《楞伽经》都是圣言量,两部经都有与《起信论》同样的说法,因此《起信论》的说法并没有什么问题。

太虚大师指出唯识宗依作用而显示体性,所以只承许心的本净性是空理所显的真如,或心的自证体不是烦恼称为本净;真如宗则依体性而彰显作用,所说的“自性清净”固然指心的真如体,但也兼指真如体不可离断的净相用。所说的“心本来自性清净”,不但指真如,也兼指本具无漏智种子在真如中。太虚大师引用了窥基《异部宗轮论述记》中的说法证明了因为真如体不可离不可灭之净相净用,所以可以说“主体的性净”。

(四)回应“《起信论》不立种子”观

关于安立不安立种子的问题,太虚大师认为般若宗专破计执,自然不安立种子;唯识宗因为扩大了依他起性,所以安立法尔具有染净种子;真如宗因为扩大圆成实性的缘故,诸有漏杂染种被说为“不觉”,或称为“不相应染”,所以《起信论》说:“不相应义者,谓即心不觉。”诸无漏清净种被说是“本觉”,或兼真如名为“如来藏”,所以《起信论》说:“二者相大,谓如来藏具足无量性功德故。”天台宗是就全体真如来建立教说,它所谓的性具即种子义,它所谓的事造即是现行义。真如宗宗依真如而建立教言,道理也应该是一样的。这是采取道理、安立名称的不同,并不是对法有所增减。

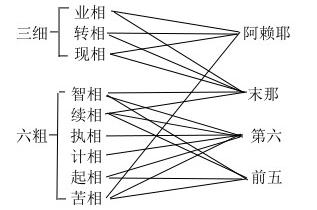

欧阳竟无认为《起信论》不安立无漏种子,从道理来说,失去了“无漏种子作用”的道理;从教典来说,与《楞伽经》相违。他还认为《起信论》将三细六粗连贯而说,就道理而言,失去了“八识差别”的道理,与“一类意识”极为相似;从教典来说,与《解深密经》相违。《楞伽经》将正智和真如并列来谈,而《起信论》则合两者为一。太虚大师回应说:对于正智和真如,《起信论》不是一定决然把它们分开,有时也不一定将它们合起来。比如《起信论》说:“法身显,智淳净故。”“法身,智相之身。”此中,“法身”即真如,“智”即正智。如果如欧阳竟无所说,《起信论》与《楞伽经》相违,那么我们也可以说《成唯识论》与《楞伽经》相违。《楞伽经》将五法分别——识与正智并列而谈,《成唯识论》则唯分别,由此,就理而言,是否可以说《成唯识论》缺失清净之用呢?所以,不应说《成唯识论》与《楞伽经》相违,也不应说《起信论》与《楞伽经》相违。自古以来,关于《起信论》的三细六粗,多数解释者的解读并不是很准确,太虚大师审查《起信论》全文并制作新表如下:

从此表可以看出《起信论》三细六粗说可以和八识说完全对应起来,并没有违反《解深密经》的八识说,也不可说三细六粗说失去了“八识差别”的道理。

六、结论

大乘佛教三藏典籍浩瀚,太虚大师的大乘佛教三宗说是对大乘佛教典籍的一个基本判摄,这一判摄使得我们认识到大乘佛教经典的三大分类及其各自的义趣。理解三宗说使我们能不迷失在经藏中,并能够通过认识到的三宗的特点深入地领会经文的真实义,同时也能领会到大乘三藏是不相违背的,虽然我们有时会感觉到大乘三藏有的地方相违背。有时我们不能会通大乘三藏经文,甚至会由此谤法,而太虚大师对三宗的会通给我们提供了一个很好的会通的方向。他的三宗说对我们领悟大乘三藏典籍有着重要的意义。